Harmonies du chaos

Déflagration dans le néant

Les formidables décharges cosmiques de Zao Wou-Ki sont de nouveau visibles dans le ciel parisien, événement d’autant plus retentissant que la surexposition n’est pas à craindre : depuis sa mort voici cinq ans, le silence occupe tout l’espace. Le Jeu de Paume, c’était il y a quinze ans, le Grand Palais près de quarante. Rompant cet assourdissant silence, le Musée d’Art Moderne fait éclater dans ses vastes salles le souffle de grands formats peints à partir de 1956, suivi d’un flot d’encres de 2006. Leur réapparition est d’abord une expérience sensorielle unique.

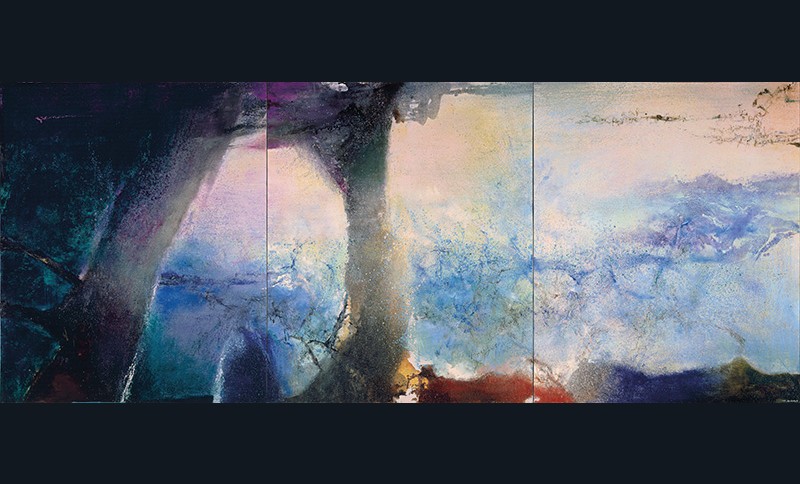

Magnifique équilibre entre tumulte et sérénité, ces puissantes symphonies chromatiques emportent l’œil, l’esprit et le cœur dans le tourbillon furieux des éléments, atteignent à la plénitude d’une communion avec le monde, puis offrent un retour apaisé à la quiétude des spectacles de la nature. Est-ce la similitude de l’impression qui fait la convergence de l’expression, ou bien l’inverse ? Unanimement en tout cas, critique et visiteurs recourent au registre lyrique de la cosmogonie pour décrire leur perception : on parle de forces en ébullition, de courants telluriques, d’explosions d’énergies à propos de ces espaces si vides de présence humaine et si pleins d’humanité.

On admire l’art de ce peintre qui ne semble plonger à pleines brosses dans le chaudron de la soupe primitive que pour mieux vaporiser en plaisantes irisations l’inquiétante incandescence. Chacun ressent la loi du contraste qui régit cet univers fait de trous noirs et de pluies vitales, de béances et de béatitudes ; n’est-ce pas l’opposition de l’être au néant, la complémentarité éternelle du Yin et du Yang ? Devant ces tableaux, lus comme des paysages issus d’une profonde méditation poétique, tout le monde s’accorde à voir en Zao Wou-Ki un peintre chinois de paysages abstraits. Tout le monde sauf lui. C’est ce que révèlent ses mémoires*, récit d’un fascinant va-et-vient dans la pluralité de ses mondes, essentiel pour comprendre pourquoi il est l’un des plus grands instrumentistes de l’abstraction lyrique, le plus écouté peut-être malgré tous les malentendus, celui qui a trouvé le juste diapason d’un accord en résonance avec le public.

Ombres chinoises, taches et projections

Avec sa force souriante, Zao Wou-Ki s’affirme peintre, mais ni de paysages, ni chinois, ni abstrait. Il préfère le mot de « nature » à celui de « paysage » et se refuse tout autant à faire des « chinoiseries » (selon son expression) que des toiles indéchiffrables. Comme tout peintre, il a le souci de dire ce qu’il voit et comprend, mais aussi le désir de parler à tous, ce qui suppose d’être audible et lisible et le fait se tenir à une certaine lisière de la pure abstraction, veillant à conserver une forme de narrativité. Pas tout à fait abstrait donc, et encore moins chinois : il ne tient pas à être étiqueté et entend prendre des distances avec la Chine. Le jeune homme qui débarque en France en 1948 n’a pas attendu Mao pour faire son Grand bond en avant. Derrière lui, il laisse ses maîtres, cantonnés à la copie, aussi bien que les « seigneurs de la guerre » coupeurs de têtes qui dépassent, empreinte rétinienne sans doute plus profonde qu’on ne le pense.

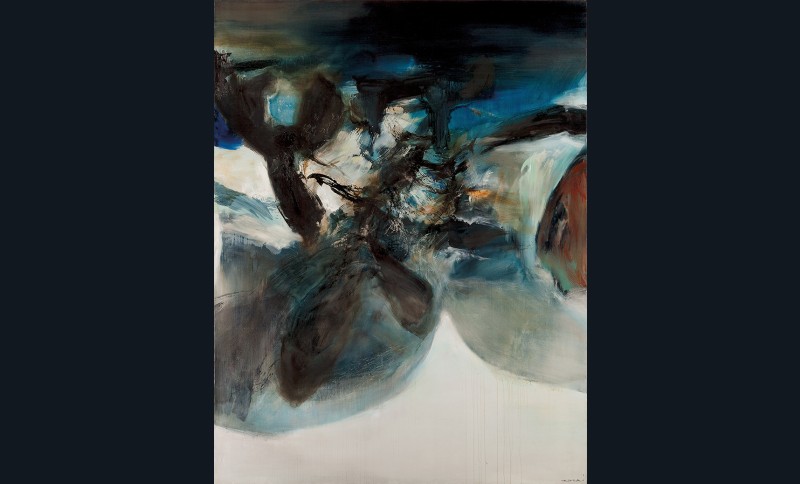

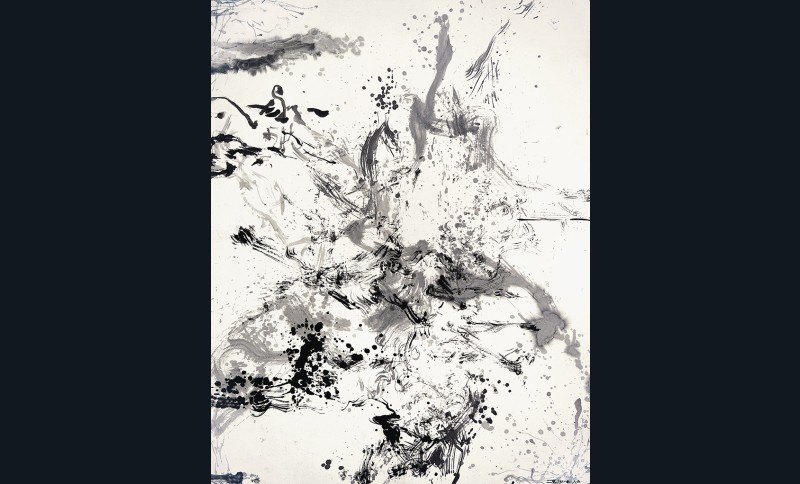

Entre l’encre servile et le sang « qui giclait partout », l’heure n’est pas à la différence ; or, justement, son ambition est de « peindre autrement ». Dominé depuis l’enfance par l’idée « de faire des taches », il veut, comme Cézanne et Matisse découverts dans des magazines américains, rien moins que réinventer la peinture. Le Paris qui l’accueille est en pleine effervescence du tachisme et de l’abstraction lyrique autour de Mathieu, de ses amis et de jeunes Américains avant-gardistes. Venu d’un pays où dire et peindre sont même chose, Zao Wou-Ki entrevoit là un langage neuf mais cherche encore le sien. Sa pâte est alors tantôt brossée gras, tantôt grattée jusqu’à l’os, de larges surfaces ivoire ou nacre lient des îlots sombres ; quant à sa patte, de mouche et d’araignée, elle erre entre Chagall et Klee qui le fascinera bientôt. Un hasard inspiré le fait en 1949 expérimenter la lithographie au rebours des règles de l’art : il détrempe à l’excès trois couleurs sur la pierre.

Les tirages, surprenants, sont vus par Henri Michaux. Sans le connaître mais pris à son propre rêve de Chine, d’idéogrammes et d’abstraction, celui-ci, en « marge », écrit huit poèmes intitulés Lecture. C’est à la fois une providence et une fatalité. Comment ne pas être touché, ignorant le français, par ce sinologue qui non seulement lit son travail mais en propose un aussi beau truchement que « L’espace est silence, silence comme le frai abondant tombant lentement dans une eau calme » ? Que l’intention du poète soit de donner des clés, de dialoguer ou de co-créer, le peintre en ressent une délivrance, au sens maïeutique y compris, qui se mue en confiance de toute une vie. Quand il peut craindre que ce qu’il exprime soit à tous égards perçu comme « du chinois », voilà que la poésie, partie intégrante de la peinture chinoise, s’offre à le traduire sans le trahir. C’est fondamental, car dès lors la critique va faire une lecture constamment poétique de Zao Wou-Ki, qui en retour illustrera nombre de poètes choisis. Et c’est fatal aussi, parce que la vision sinisée projetée par Michaux sur son œuvre va orienter à jamais les regards, l’écartelant sans cesse entre ses rivages de Chine et les mirages de celle encrée dans l’imaginaire occidental. La force de Zao Wou-Ki est de ne s’être perdu ni dans « cet obsédant va-et-vient du retour aux origines » auquel on l’encourageait, ni dans l’enfer des signes qui le guettait çà ou là.

Entrée des vents solaires

Au début des années 50, Zao Wou-Ki est « coincé dans la corne du buffle » à cause d’un mot, Signe, cher à Michaux avant de l’être à Barthes, sorte de Graal, de sésame absolu, d’alpha et d’oméga du langage, et il pense que Klee – le bien nommé – l’a trouvé. S’ensuit une période d’errements, sur trame de drames personnels. Son travail, gribouillages inintelligibles sur fonds monochromes, devient « illisible » à ses yeux mêmes ; ses toiles se vident de toute vie, végétale, animale, humaine ; il « peint dans le brouillard », lui dit Fernand Léger, ne vend plus rien. Un sursaut le sort du marasme au tournant de la décennie. La vie revient, avec un mouvement nouveau, des couleurs jamais employées, un rapport inconnu à la spatialité, qui évoque les recherches de Kupka**. L’espace n’est plus silence : bruit et fureur lui disputent ses droits, l’obligent à devenir rythme. Cette tension dramatique trouve un écho stimulant dans l’audition de Déserts d’Edgar Varèse, en 1954. C’est la base d’une amitié nouvelle et un pas décisif pour Zao Wou-Ki, qui déjà peint en musique. Partant des rapports liant le son, l’espace et le silence, il va les transposer en peinture et trouver, entre abstraction et figuration, sa vraie voie pour communiquer des sensations, des états d’esprit et d’âme, des résurgences émotionnelles, des tropismes affectifs.

** Surtout ses Amorpha de 1912. Voir Id n˚ 21 du 30 mai 2018.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris

Jusqu’au 6 janvier

Commentaires