Un beau roman russe

Tout aurait commencé avec ces cinq roubles de la dot conjugale ayant permis à l’ancien serf d’Ukraine Savva Morozov de créer à l’aube du XIXe siècle un atelier de rubans, puis les fabriques de tissus et papier qui firent la fortune de la famille. Nés en 1870 et 1871, ses arrière-petits-fils entrent à leur majorité en possession d’un héritage qui, en un siècle, a fait des petits par millions, depuis les cinq roubles de l’ancêtre. Fastueux, Mikhaïl en jouira sans entrave ; industrieux, Ivan le multipliera par trois, faisant honneur à sa dynastie de Vieux-Croyants tout comme à la parabole biblique du talent. Grands collectionneurs, tous deux sont, dès leurs vingt ans, à Moscou comme sur la scène internationale, des princes russes de la vie culturelle. Entrepreneuses elles-mêmes, très actives mécènes et philanthropes soucieuses d’éducation populaire, leurs mère et épouses tiennent des salons courus de l’élite intellectuelle, conservatrice ou plus progressiste.

L’art du coup d’œil

Si le goût personnel, l’intérêt pour l’avant- garde, et l’instinct de ce qui vaut ou vaudra guident les Morozov, leur logique obéit d’abord à un assemblage intime. C’est la différence entre collection privée et constitution muséale d’un panel représentatif.

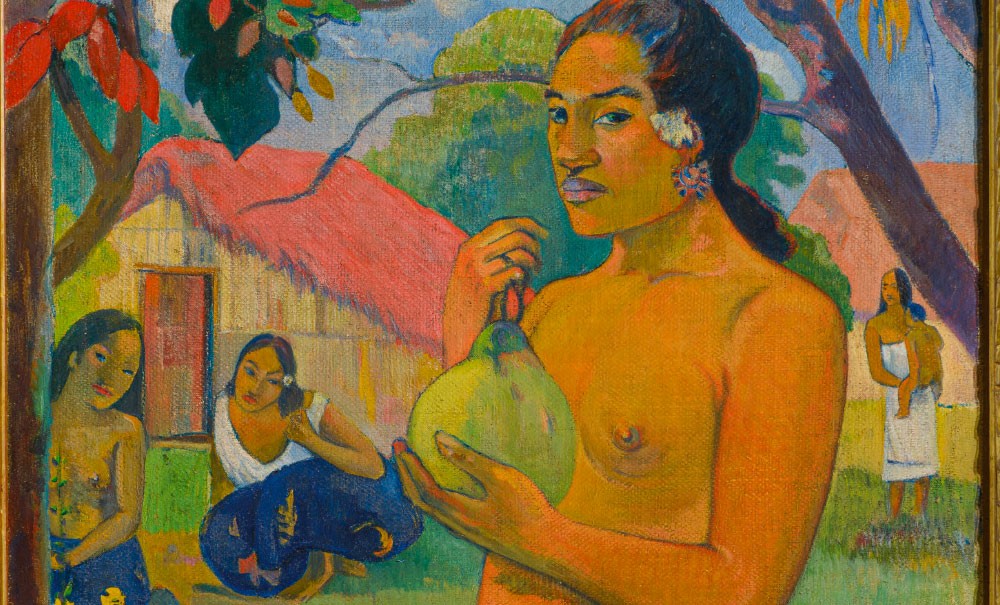

Ils réunissent ce qui leur plaît subjectivement ou leur paraît digne d’investissement, faisant librement cas des conseils autorisés et fi de l’accueil qu’on peut réserver à leurs moissons. À Paris par exemple, où ils rencontrent les grands marchands d’art du temps, les Durand-Ruel, Ambroise Vollard, Georges Bernheim, Eugène Druet, ou Daniel-Henry Kahnweiler, ils acquièrent plus de 250 œuvres de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Signac, Matisse, Marquet, Derain, Picasso, des bronzes de Rodin, Camille Claudel et Maillol, de monumentaux panneaux décoratifs de Bonnard et Maurice Denis. Un parfait sans-faute aux yeux d’aujourd’hui, mais à ceux d’alors un choix incertain, hasardeux voire incompris. Et que dire des talents qu’ils distinguent dans un art russe en pleine effervescence mais qui laisse encore froids des amateurs estimant, à l’époque, que ça ne vaut pas un kopeck ? À eux deux, ils mettent en lumière une nouvelle école russe à travers leurs quelque 500 tableaux issus des mouvements réaliste (les Ambulants), symboliste, impressionniste et postimpressionniste.

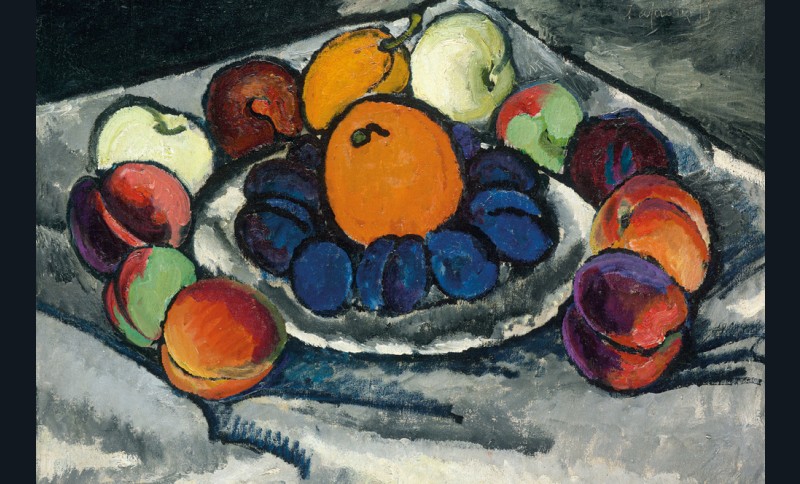

Ces regards croisés qu’ils organisent ainsi, dans les deux pays et au-delà, font plus que sensation : ils participent à une découverte mutuelle, à une féconde émulation et à une prise de conscience de l’importance d’un art moderne européen, au même titre que la collection réunie par cet autre précurseur, Sergueï Chtchoukine, objet il y a peu d’une mémorable exposition en cette même Fondation Louis Vuitton. Par-delà ces frontières que l’art abolit, s’échangent des perceptions communes de ce qui fait à la fois la singularité et l’universalité d’un personnage, d’un paysage. Cette fraternité reconnue est source d’une émotion ressentie en premier lieu par les collectionneurs eux-mêmes, mus par l’envie généreuse de porter à la connaissance d’un public, d’abord choisi puis large, ce dialogue des sensibilités : entre les ombrages de Renoir, ou les fruits de Cézanne, et ceux de Machkov, il n’y a pas copie, mais affinités créatives, volonté d’innover et de s’étonner. Par dons ou nationalisation, les trésors des Morozov font aujourd’hui la fierté des grands musées russes (Pouchkine, l’Ermitage, Trétiakov), qui en ont hérité à la fin de ce beau rêve qu’a constitué, autour des années 20, la création du Musée d’Art Moderne Occidental, une première mondiale. C’est dire la chance unique et splendide qu’il y a à pouvoir revoir ces chefs-d’œuvre de nouveau réunis dans l’esprit de ces collectionneurs à l’œil si sûr.

La collection Morozov. Icônes de l’art moderne

Fondation Louis Vuitton

Jusqu’au 22 février 2022

Ilya aussi…

Ce que montre la belle exposition Ilya Répine du Petit Palais, ce n’est pas seulement l’aspiration à un monde nouveau portée outre-Oural par un art nouveau. C’est aussi, entre crépuscule des tsars et aube des soviets, cette antique et légendaire Mère Russie, celle des moujiks et boyards, des cosaques et kazakhs, des popes et baba-yagas, qui brasse les ethnies et les folklores dans un patriotisme né d’un sang autant versé que mêlé et qui éternellement, dans l’imaginaire, pleure à chaudes larmes sa glaçante cruauté. Ces stéréotypes ne sont jamais loin chez Ilya Répine, qui aime à peindre un récit national mais avec une insaisissable distance, sans qu’on sache vraiment si à ses yeux la grandeur des hauts faits d’Alexandre Nevski compense la misère les bas-fonds de Gorki, et que l’on devine plus réceptif au chant des Bateliers de la Volga qu’aux chœurs de l’Armée Rouge.

Son chevalet est à cheval comme lui-même, jeune peintre d’icônes finalement imposé comme icône par un régime dont l’idéologie trouve son réalisme très orthodoxe. Cette position le rend passionnant pour un Occident ignorant presque tout du grand talent de ce peintre « Ambulant », qui promène son pinceau au long de l’histoire depuis les chevaliers teutoniques, mais a soin de regarder le présent en face. Peut-être pour mieux lire à travers les mutations, révolutions et conflits, des continuités voire des constantes, aussi souterraines et obstinées que les poussées tectoniques.

Souvenirs d’un Européen

Devant ce grand témoin de son temps, le petit peuple est là, avec ses revendications, que croient partager les Narodniki qu’il s’attache à peindre aussi, ces intellectuels en rupture de ban et déportés comme opposants ; les grands hommes également, avec leurs généreuses préoccupations et leur amour des traditions populaires : son ami le « comte-moujik » Tolstoï, Tourgueniev, Moussorgski, Glinka, Rimski-Korsakov, toute l’intelligentsia des arts, de la science, de l’industrie, de la médecine, animée d’un même souci d’action à grande échelle. Cette galerie des gloires russes, que Trétiakov l’a prié de fixer pour la postérité, est un tableau de famille d’autant plus émouvant que ces figures sont à nos yeux des classiques, des monuments de notre culture : nous les avons lus, vus, entendus, et le faisons encore. Passer en revue leurs visages et égréner la longue liste de leurs noms fait réaliser la profuse richesse de cette Europe sans frontières que Stefan Zweig appelait déjà en 1943 Le monde d’hier, dont la culture était faite d’allers-retours fertilisants tout comme le limon porté par le lœss donne les meilleures terres à blé. Grand voyageur, Répine a été très stimulé par l’art français ; il a participé aux Expositions universelles, vécu à Montmartre, regardé Manet, vu la Normandie, mais a voulu revoir sa campagne, sa maison des Pénates où il s’installe définitivement à partir de 1903. Hasard, choix, prudence ou ironie du sort, elle se situe entre Russie et Finlande : à cheval comme lui. L’indépendance finnoise en 1918 fera de lui un exilé, peut-être un peu volontaire ; on entend si mal de là-bas les sollicitations de Staline – même s’il vocifère comme un de ces cosaques zaporogues. Ceux-là, Répine s’était plu à les peindre truculents, en tant que ce mot signifie haut en couleur, florissant dans l’excès, gaillard voire paillard, ivre de vie libre ; mais sans escamoter son sens premier : brutal, féroce, sauvage, barbare. À raison, du reste, puisque par deux fois, en 1913 et 2018, son Ivan le Terrible s’est vu attaqué par des vandales.

Ilya Répine (1844-1930)

Peindre l’âme russe

Petit Palais

Jusqu’au 23 janvier 2022

Grèce, la grande idée

Dans l’Antiquité, est barbare pour les Hellènes quiconque ne parle pas leur langue, simplement. Avec peut-être, autour de cette sombre histoire de Toison d’Or, une circonspection à l’égard des riverains de la Mer Noire, de cette Colchyde mi-géorgienne, mi-perse symbolisée par la terrible Médée. Son mythe, par glissements, horrifie encore plus les Latins au début de notre ère : de non intégrable à l’ordre de Corinthe selon Euripide, elle en vient à stigmatiser la barbarie pour Sénèque, qui en amplifie l’hubris, la démesure qu’il lui prête, pour mieux l’opposer à la virtus romaine. De morale, la distinction se fait territoriale : barbare qualifie bientôt tout quidam qui défie la Pax Romana en outrepassant un limes qui englobe la Grèce, très au-delà du Péloponnèse. Dans cette zone sous pression, on s’oppose, puis on compose. À chacun son Empire : romain d’Occident, romain d’Orient, puis Byzantin, Arabe, Mongol, Ottoman, Russe, sans oublier les parts que se tailleront au fil des siècles Germains, Francs ou Anglo-Saxons dans un bassin méditerranéen dont Constantinople est devenue le centre névralgique. Objet de toutes les convoitises, la ville tombe aux mains des Ottomans au milieu du XVe siècle, de même qu’Athènes et la Crimée, ancienne Tauride des Grecs, rivage des Scythes contre les Mèdes et pointe russe sur la Mer Noire. Vieilles lunes ? Il suffit de regarder les cartes pour comprendre qu’on ne peut que vouloir les rebrasser éternellement, si cardinal paraît cet axe, ce corridor marin reliant Ukraine, Bosphore, Dardanelles, mer de Marmara, Égée. Quand en 1821 la Grèce décide de secouer le joug ottoman et entreprend sa guerre de libération, il est clair qu’aucune mouche ne l’a piquée dans sa sieste de quatre siècles : toute l’Europe l’a aiguillonnée. À des degrés divers mais dans un même but, l’équilibre des forces. La réaction ne se fait pas attendre, le Pacha appelle à la rescousse son vassal égyptien et l’indépendance proclamée en 1822 se dissipe dans la fumée des combats.

Branle-bas dans les chancelleries : la Russie pousse cette orthodoxe sœur tourière des détroits, l’Autriche traîne des bottes, la France louvoie, l’Angleterre ne perd pas de vue la route des Indes. Mais grand émoi aussi dans les opinions publiques, mené tambour battant par le monde de l’art : la Grèce est le berceau de notre civilisation, on l’aime, on l’adore. Et on le prouve : Byron lui-même offre sa vie, et l’y laisse d’ailleurs à Missolonghi, redoublant les larmes et l’indignation de Delacroix, Chateaubriand, Pouchkine, Berlioz devant les massacres de Chio. Hugo ne s’abuse pas sur la gravité de cette moderne tragédie grecque dont la sympathie européenne n’étanchera pas de sitôt la violence : « Ami dit l’enfant Grec, dit l’enfant aux yeux bleus / Je veux de la poudre et des balles. » Mais partout le philhellénisme gagne un terrain dont s’assureront les puissances politiques, Russie en tête. Dix ans plus tard, par jeu d’alliances, le nouvel État grec a un prince de Bavière sur son trône et Athènes pour capitale. C’est beau comme l’Antique, ainsi que David disait de Bonaparte. De fait, c’est cette Grèce des grands anciens qu’on s’obstine à voir, celle des colonnes et des marbres, ce temple d’une culture rétablie sur ses bases et que consolide l’engouement pour les fouilles, les musées et les instituts archéologiques. Munich et Paris rivalisent ici d’influence, entretenant un goût néo-classique dans les arts, en particulier l’architecture et l’urbanisme. Certes, la culture hellène gagne à ce que l’on fouille son passé pour exhumer ses trésors ; la mise au jour de ses racines byzantines aussi – même si « La Grande Idée » grecque visant à une reconstitution autour de Constantinople restera âprement combattue dans les Balkans, un siècle plus tard encore. Mais celle qui y perd, c’est une modernité grecque dégagée de ses ruines ; car cette vision archaïsante va longtemps occulter sa reconnaissance, comme tend à le montrer cette initiative du Louvre dont l’originalité d’approche peut désorienter de prime abord. Cette Grèce de la modernité, née d’une liberté toute neuve, il faudra attendre d’en avoir sous les yeux les preuves, aux expositions internationales de la fin du XIXe siècle, pour l’accepter. Un peu du bout des lèvres : une Grèce moderne, n’est-ce pas une faute de goût grossière, un barbarisme ?

Vues d’Europe

Paris-Athènes – Naissance de la Grèce moderne, 1675-1919

Musée du Louvre

Jusqu’au 7 février 2022

Commentaires