Une autre chanson au Caire

Au début des années 20, les acteurs qui régnaient sur la scène artistique et intellectuelle cairote se sont peut-être pincés pour y croire, mais ont bien dû se pousser pour en laisser un bout important, à la mesure des nouvelles venues. À commencer par deux militantes avant-gardistes, Hoda Chaaraoui, la quarantaine, et Ceza Nabaraoui, de vingt ans sa cadette, qui fondent en 1923 l’Union féministe égyptienne pour la défense des droits des femmes. L’une est la première à se dévoiler publiquement ; porte-drapeau de l’égalité homme-femme, elle a déjà créé en 1919 la Société de la femme nouvelle, pour l’alphabétisation des femmes et l’enseignement de l’hygiène ; l’autre devient rédactrice en chef de la revue L’Égyptienne (Al-Misriyah), lancée par son aînée, dont le sous-titre « Féminisme, sociologie, art » annonce du changement. Deux ans plus tard, l’actrice Rose al-Youssef, la trentaine, crée le célèbre journal Rose al-Youssef qui mêle divertissement et satire, tout en animant un salon littéraire couru au Caire et en travaillant au renouveau du théâtre égyptien.

Dans ces années qui ne sont pas encore celles des futures divas mais les annoncent, la chanteuse Mounira al-Mahdiyya est la première actrice musulmane à monter sur la scène du café chantant et de l’opérette dont c’est l’âge d’or. La danseuse orientale Badia Massabni fonde des lieux de spectacles et de concerts, dont le cabaret Casino Badia qui bat son comble au cœur du Caire. D’autres encore, telles Assia Dagher née au Liban, ou Aziza Amir, s’investissent dans les débuts du cinéma égyptien, comme actrices ou productrices et participent activement à son essor. Cette révolution culturelle avait, il faut le dire, été préparée dès avant ces années 20 par de précédents salons tenus par d’autres femmes de progrès, tel celui de la romancière May Ziadé, fréquenté par la bourgeoisie moderniste et l’intelligentsia égyptiennes, qui revendique le droit au savoir et à l’éducation des filles, gage de l’indépendance des femmes et de leur émancipation du carcan familial.

Transformant en profondeur la vie artistique arabe, ces artistes et ces entrepreneuses, ces femmes de lettres et d’affaires, réussissent dans tous les domaines – y compris la lutte pour le panarabisme – à acquérir la reconnaissance de publics en majorité masculins dans une société patriarcale et feront un tremplin aux divas des années 1940-1970.

La Chanson du cœur

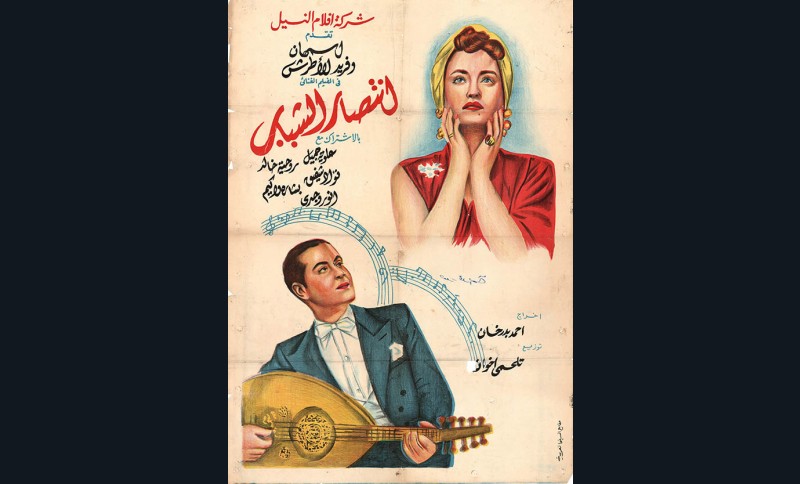

Le cinéma est un formidable accélérateur de ce mouvement. Restauré et remis en musique d’après des archives retrouvées, le premier film parlant et chantant du cinéma égyptien, Onchoudet el-Fouad (La chanson du cœur), réalisé en 1932 par Mario Volpe, est l’un des temps forts de cette exposition qui parvient à restituer tout un contexte en s’appuyant sur une foule de photographies, d’extraits de films ou de concerts mythiques, d’affiches au graphisme glamour, de robes de scène magnifiques, d’interviews rares et d’objets personnels de ces stars. Le film lance Nadra, grande chanteuse égyptienne qui jouera dans nombre de films musicaux. Son succès conforte celles qui à leur tour passent à l’écran, comme Badia Massabni dans La Reine du music-hall en 1935 ou Mounira al-Mahdiyya la même année dans La Coquette, et appelle celui de l’immense Oum Kalthoum, interprète de la romance musicale Weddad en 1936. Toutes se partagent une popularité exceptionnelle dans l’ensemble du monde arabe et y assoient la domination du cinéma égyptien. Chacune garde ses spécificités d’origine, de confession, de parcours, de personnalité (bien respectées ici par des loges d’artiste individualisées), mais ensemble, par l’extraordinaire engouement populaire qu’elles soulèvent et en dépit de rivalités, ces femmes adulées incarnent et diffusent l’idée d’une culture arabe commune.

Destinées de légende

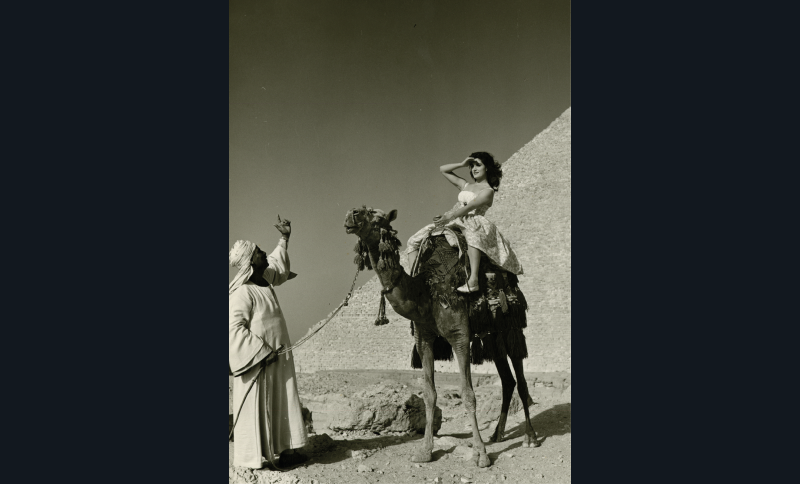

Entre Hollywood et Bollywood, l’Égypte invente Nilwood et enchaîne dans l’après-guerre les films et comédies musicales qui consacrent les actrices : Laila Mourad, Samia Gamal, Sabah, Tahiyya Carioca, Hind Rostom ou, bientôt, la toute jeune Dalida. Parallèlement à ce déploiement d’images, les chanteuses subjuguent l’espace sonore : Oum Kalthoum, Warda, Fayrouz, Asmahan connaissent des carrières exceptionnelles et s’imposent, du Caire à Beyrouth, du Maghreb à Paris, à la fois comme des idoles idéalisées et des femmes puissantes dans le siècle, porteuses d’une nouvelle image de la femme. À ce titre, on apprend beaucoup de la reconstitution par étapes de leur ascension : l’événement biographique qui a tout déclenché, les rencontres, les choix déterminants sur le plan artistique comme affectif, la façon de gérer la gloire à la fois pour soi et au service de causes communes ; les freins aussi, qui entraînent des retraits brutaux de la scène et font retomber sous le joug, parfois suivis d’un triomphe de l’indépendance et d’un retour dans la lumière… Tout n’est pas semé de pétales ni de perles dans la vie de celles qu’après Oum Kalthoum, dite « L’astre de l’Orient », l’on surnomme Asmahan (« La sublime »), Feyrouz (« Turquoise »), Sabah (« Matin »), ou comme Warda al-Djazaïria « La rose algérienne » : la grande danseuse Tahiyya Carioca, les vengeant toutes, enverra valser quatorze maris en leur donnant quant à elle le doux nom de « salopards ».

Bien plus heureux sont les mariages qui unissent à cette époque les styles, influences et traditions musicales sous l’égide de ces divas qui ne sont pas seulement d’étonnantes interprètes. Composant subtilement les formations instrumentales qui les accompagnent, elles osent et assurent des performances inouïes, où l’improvisation, la richesse harmonique, les exploits vocaux, et les emprunts audacieux à des registres et répertoires issus d’autres cultures s’associent de façon très originale et frappante. Oum Kalthoum, par exemple, étire à l’infini le temps et l’espace dans des développements mélodiques en plusieurs parties qui prennent l’allure de grands poèmes symphoniques. La longueur inusitée de ses chansons sentimentales sidère, tout comme l’introduction de pures innovations dans la musique orientale : piano, accordéon, orgue. Ses concerts peuvent durer plusieurs heures et plongent son public dans un véritable état de transe. Le charisme d’Asmahan, son aisance à passer d’un timbre à l’autre, ses phénoménales modulations et ornementations émerveillent des auditeurs déjà charmés par la qualité des textes et des compositions. Dans les années 1970, Fayrouz, après avoir apporté des sonorités du Maghreb, intègre à ses chansons celles du jazz oriental créé par son fils, tandis que Warda aborde la pop. Quant à Dalida, ses succès et influences sont dans toutes les oreilles et sa reprise en 1977 de Salma Ya Salama, chanson écrite en 1919, encadre et résume tout l’âge d’or des divas.

Aujourd’hui, cet héritage légendaire est vivant et inspire profondément une nouvelle génération de musiciens et de plasticiens, comme on le voit clairement en fin d’exposition. La riche programmation culturelle prévue pour l’accompagner est destinée à interroger la place des femmes au sein des sociétés arabes actuelles, et tout annonce que, « le temps venu », elle réunira concerts, conférences, projections de films mythiques et événements exceptionnels. Être positif et inventif, c’est bien ce qu’apprend la leçon de chant des divas.

DIVAS – D’OUM KALTHOUM À DALIDA

DIVAS – D’OUM KALTHOUM À DALIDA

Exposition à l’IMA

Institut du Monde Arabe

Jusqu’au 25 juillet

– En attente d’ouverture –

Commentaires