Paysages en quête d’auteur

Julien Gracq est une terre rare dans la carte géologique du milieu littéraire. Son œuvre s’entoure d’une certaine aura de légende, comme un filon dont l’existence, l’emplacement et les propriétés seraient bien connus d’un assez petit monde de lecteurs-prospecteurs mais évoqués plutôt par ouï-dire chez d’autres, moins avancés sur ce terrain ou plus attachés aux gros rendements de gisements exploités à ciel ouvert dans les médias. La figure même de l’auteur est empreinte d’énigme, présent dans le siècle sans y appartenir entièrement, sorte de bloc erratique détaché de falaises dont il garde des composantes altières dans son roulement fortuit en plaine plus morne.

Sa vie durant, très longue, le normalien et agrégé Louis Poirier est resté ce discret professeur d’histoire et géographie ayant refusé le tapage du Prix Goncourt décerné à Julien Gracq en 1951 pour Le rivage des Syrtes. Et l’écrivain a toujours respecté ce vœu de l’enseignant, trente ans encore après sa retraite. Sans en faire nullement celui de silence d’un trappiste : on ne le voyait pas chez Pivot ni sur aucun plateau, mais il ne refusait pas quelques interviews, recevait parfois dans son deux-pièces rue de Grenelle ou à sa maison de Saint-Florent-le-Vieil et entretenait une correspondance suivie avec des interlocuteurs choisis. Et puis il se livrait, même si, en ne retenant que le romancier inclassable, on oublie souvent le Julien Gracq témoin de son temps.

Critique lucide plutôt que pamphlétaire aigri, on le voit percer des baudruches et dire ses vérités à un monde littéraire qui, mercantile, se commet par trop avec les médias, mais en se gardant bien du piège de la polémique, préférant opposer aux Bic médiocres les grandes plumes qu’il nomme ses Préférences et dont il fait valoir en connaisseur partageux les rémiges et prestiges. En maintes occasions ou détours de pages très diverses, il raconte, comme Hugo, des « choses vues », le monde de son enfance et tel qu’il se métamorphose au fil du temps, longtemps figé comme un vieux socle immuable puis secoué de forces qui le font changer sous ses yeux. C’est, depuis toujours et à jamais, un guetteur de signes. L’écolier déjà, collé aux vitres du train de retour de Nantes vers Angers, regardait défiler les paysages, en notait les lignes fluides et les repères fixes, haies du bocage ou trouées de chemins creux qui devaient être les premiers à disparaître. À la station suivante, celle de l’étudiant, il était devenu géographe. Et qui plus est, élève d’Emmanuel de Martonne, lui-même gendre de Vidal de la Blache, le père de la discipline. Si ses fameuses cartes – célèbres du primaire au lycée – demeurent un objet de mémoire, elles le sont à un autre titre pour le jeune Poirier : elles représentent le tracé de ce qui est et la trace de ce qui, peut-être, n’est plus mais a été ; d’un passé « qui, je ne dis pas agit, mais enfin qui est là », comme le dira avec sa force subtile un autre grand géographe, Marcel Roncayolo. La carte, avec son langage de signes, est « la révélation » de Louis Poirier dès l’année de première et restera éternellement « la clef magique » de Julien Gracq, par ailleurs nourri de Jules Verne et épris de cryptogrammes*. Tout est là pour les deux, avec pour seule nuance, s’il en fallait une, que la carte sert à lire pour l’un (ou « en lisant »), et pour l’autre à écrire (ou « en écrivant »).

Ce qu’en tout cas on a perdu de vue c’est qu’à l’époque la géographie et celui qui l’étudie sont conjointement en formation : la matière ne s’enseigne de façon autonome que depuis peu, seulement au niveau supérieur, presque toujours à partir de l’histoire. Ce n’est pas encore le temps où l’on peut entendre Gilles Sauter professer que « l’histoire est l’enfant de la géographie ». Si Louis Poirier devra enseigner les deux, Julien Gracq va peu à peu apparaître comme un écrivain qui laisse affleurer ça et là (« par places », comme il aime à l’écrire) des termes, des expressions ou même des perspectives dénotant plus qu’une sensibilité paysagère, une connaissance de terrain qui va au-delà de ce qu’on peut apprécier chez Genevoix, Colette, Giono ou Bosco. Une connaissance pour ainsi dire de l’intérieur, plutôt qu’intime ; rarement sensualiste et plus souvent soucieuse de netteté, comme s’il lui importait de mettre à nu la roche sous le lichen qui en émousse la forme et la force. Puis on se rend compte qu’un intérêt plus vif encore le porte, de livre en livre, à décrire des zones de contact, parfois d’interpénétration (comme entre histoire et géographie, d’ailleurs), des solutions de continuité mal cernables suivies de reprises qui se déduisent davantage qu’elles ne se voient, comme une ligne pointillée en partie masquée mais qui n’en suit pas moins sa logique souterraine. Tout lecteur note son attrait pour les démarcations marquées mais surtout leur contraire vague, les lointains noyés, les brumes qui estompent les contours, plus généralement les confins et les lisières qui répondent à ce qu’il nommera lui-même son « tropisme des frontières ».

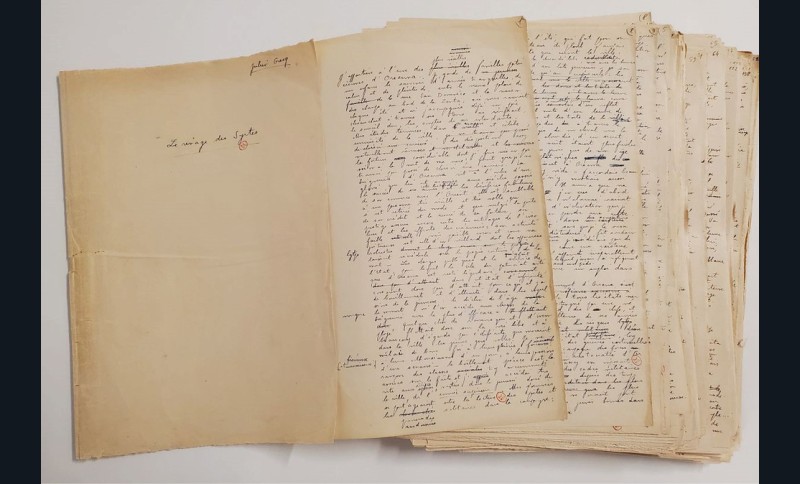

C’est en grande partie ce qui a fait le succès de son ouvrage le plus connu, Le rivage des Syrtes, dont le titre, plus trompeur qu’il n’y paraît, peut d’ailleurs receler un clin d’œil : là où beaucoup ont vu une référence à quelque peuple imaginaire mais peut-être analogue aux Scythes, les historiens et géographes l’ont bien identifié au golfe méditerranéen des Syrtes et rapproché des zones d’influence de Carthage ; mais les syrtes, en géologie, sont de redoutables bancs sablonneux mobiles que vents et courants dispersent sur les côtes d’Afrique septentrionale. S’il faut ainsi comprendre, littéralement, « le rivage des sables mouvants », on voit que ces topographie et toponymie recouvrent un lieu des plus imprécisément situé et encore moins fixé. Faux ancrage donc sous l’apparence du solide, ce qui n’en ouvre que de plus larges horizons à l’imaginaire du lecteur, admiratif par ailleurs d’un style taillé au pic par une main sûre de ses effets pour les avoir mûrement réfléchis et travaillés dans un souci visible de clarté lapidaire. Chacun s’accorde à louer cette exigence, honneur du littérateur mais devenue si rare au dernier quart du siècle. Seulement, on l’attribue au seul écrivain, pratiquement jamais au géographe. On n’y songe pas plus qu’on ne situe du côté des belles lettres sa discipline, plutôt perçue au rang des sciences humaines, sociales ou économiques, que physiques et morphologiques. Un jeune géographe, Jean-Louis Tissier, s’avise cependant de l’importance de ce double de l’écrivain et s’enhardit à entreprendre sur ce sujet celui que tant de signes, évidents à ses yeux, lui désignent après tout comme un confrère. On est en 1978, Gracq lui répond, le reçoit, et, apparemment satisfait de son écoute intelligente, lui confie lors et dès lors des réflexions qu’il jugera assez inutile de répéter à d’autres ; lesquels de leur côté, hormis quelques hauts qualifiés tels qu’Yves Lacoste ou Jean-Paul de Kiss, s’abstiendront le plus souvent de s’immiscer dans cette quasi-exclusivité, par respect, honnêteté, ou parfois simple crainte de s’aventurer en terra incognita sans assez de vivres pour revenir glorieux.

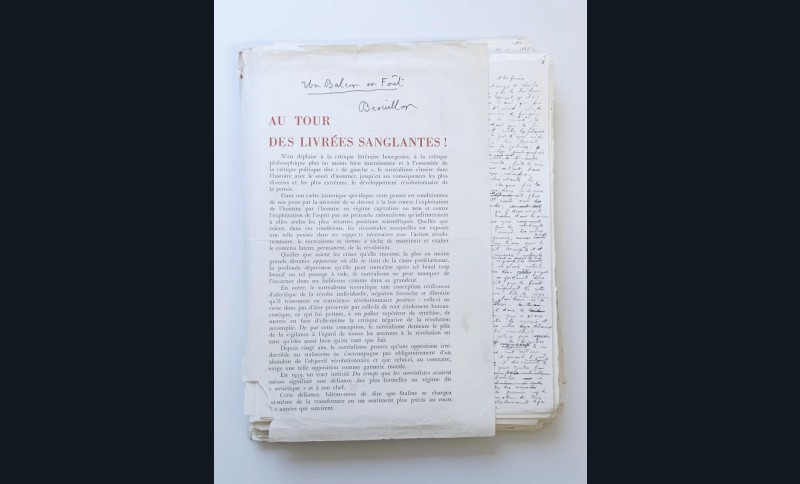

Aujourd’hui, l’entrée de Gracq dans la Pléiade – de son vivant, chose rare – le consacre certes comme écrivain, mais éclaire le géographe resté à de nombreux yeux dans l’ombre. Le voilà de nouveau dans l’actualité avec cette exposition de la BnF qui, conformément à ses vœux et dans le délai prescrit, expose les manuscrits qu’il lui a confiés, tant attendus.

Un événement donc, complété par une rare exposition de ses photos, à l’ENS rue d’Ulm.

L’écrivain contre l’écrit vain

Travailler toute la matinée à ôter une virgule, consacrer tout l’après-midi à la remettre… Avec humour et vérité, Oscar Wilde a ainsi défini le travail de l’écrivain pour qui écrire ne se résume pas à pousser l’encre sur la page comme sur la route le rouleau asphalteur. C’est rare, parce que c’est dur. Les gros tireurs se dispensent de cette exigence, assurés qu’ils sont que la machine médiatique suffira à écouler leurs pavés produits au kilomètre. La route de Julien Gracq est plus étroite, moins facile d’accès, mais c’est le grand chemin. En lisant et en écrivant, avec ses préférences et ses réticences, il s’est forgé son style, propre à tous égards. Effets, fioritures et facilités en sont bannies, par caractère d’abord. Par l’entraînement ensuite, né de la pratique ; les matériaux peu fiables s’élimineront d’eux-mêmes, comme la main exercée trie mécaniquement le bon grain de l’ivraie : il y a des mots qu’on est sûrs de ne pas rencontrer sous sa plume, trop ambivalents ou vagues.

Gracq reconnaît qu’il écrit « lentement et laborieusement », « péniblement », tout à sa traque du mot juste, exact, précis. S’il ne le trouve pas, il sort, marche, et le roule dans sa tête comme un galet dans sa poche, jusqu’à ce qu’il lui sente la forme et le poli adéquats. Alors il rentre dans sa maison et le mot dans sa phrase. Qu’il faudra peut-être reprendre, dans l’instant s’il chamboule tout, ou plus tard, après décantation dans la marge d’attente. Patience et longueur de temps… Avec la part des anges envolée, s’évapore parfois aussi un certain lyrisme, une amplitude souple et malléable de la phrase dont la richesse est toute entière au service de l’image sans laisser aux mots seuls le soin de la produire, ce souffle du libre advenir qu’offre Chateaubriand quand, au soir, il s’embarque sur l’étang. Mais en contrepartie, une fois mûrie, ressuyée, pesée et posée, chaque ligne de Gracq possède une force de concentration achevée, un tour définitif. Qu’ajouter, que retrancher? La formule est parfaite, elle peut ne pas émouvoir mais reste une leçon, à la fois d’art de dire et de synthèse. Et ce qui est vrai de ses récits l’est plus encore de ses analyses – toute démarcation nette demeurant chez lui, en ce domaine comme en d’autres, difficile.

Prescience de la réminiscence

Lieu et milieu, personnage et paysage, espace et temps, voilà des distinguos sur lesquels, à son égard, il serait pour le coup vain d’écrire. Gracq nous en dissuade à chaque page, puisque d’évidence ce sont pour lui, sinon même chose, du moins même objet d’étude. Ici apparaît et s’exprime pleinement le regard de l’historien-géographe, plus précisément encore du géomorphologue, attaché à comprendre et décrire comment se forme la forme. Celle d’une ville sera sa dernière passion et un aboutissement logique chez qui part des profondeurs terrestres pour remonter à la surface des choses humaines. Sa cartographie mentale de Nantes en particulier (La forme d’une ville, 1985) est tout de suite apparue indépassable – et le demeure pour les spécialistes de l’urbain – par son art de modeler l’image en étageant et agrégeant les souvenirs, impressions et représentations recueillies à tout âge de la cité qui l’a marqué d’une empreinte matricielle.

Strates, sédimentations, mémoire et forme sont les maître-mots de toute son œuvre comme de sa personnalité et c’est aussi avec cet œil qu’il faut regarder ici, à travers les ratures et réécritures des quinze mille pages issues de ses manuscrits originaux, brouillons et carnets de voyages, la patiente élaboration de ces mots dont il est maître. Des mots qui ont trouvé leur emploi ou l’attendent, placés là en réserve, en quête du sens qui leur sera – ou non – donné. Exactement comme ces situations d’attente qui scellent toutes ses fictions, indéterminées, étirées à l’infini dans le temps et l’espace et laissant présager la survenue d’un événement qui peut-être ne se produira pas. Souvent, Gracq semble, repères pris, placer son cadre face à un paysage comme si son calme apparent ne le trompait pas et qu’il y voyait seul, à des signes invisibles, un surgissement possible : séisme, ennemi (comme dans Le désert des tartares de Buzzati dont on le rapproche pour son regard posté sur les frontières), passage de nomades en route immémoriale ou établissement humain voué à l’éphémère. C’est aussi l’impression que donnent ses photos, exposées en parallèle à l’École Normale Supérieure, de sites et paysages d’Europe ou d’Amérique, utile contrepoint pour saisir ce que, comme son Simon de La presqu’île, savait déchiffrer ce « guetteur aux yeux tendus ».

Julien Gracq, la forme d’une œuvre

Julien Gracq, la forme d’une œuvre

Exposition des manuscrits, documents et inédits légués par l’écrivain à la BnF

Bibliothèque nationale de France, du 11 juillet au 3 septembre

Julien Gracq, l’œil géographique

Julien Gracq, l’œil géographique

Exposition de photographies prises par l’auteur

Bibliothèque des lettres et Sciences Humaines de l’Ecole Normale Supérieure

45 rue d’Ulm, Paris 5e, Jusqu’au 22 juillet

Commentaires