Merveilleuse résurrection de Vincent

Une image de Van Gogh s’est installée au fil des expositions, des films et documentaires. La vision tragique d’une vie qui va de l’incompréhension à la misère, à la folie et au suicide cadre avec les drames de Provence, la violence de l’oreille coupée, la démence à couteau tiré sur Gauguin et l’internement à l’asile de Saint-Rémy. Nul ne l’a mieux saisie que Jacques Prévert dans Complainte de Vincent : « À Arles ou roule le Rhône / Dans l’atroce lumière de midi / Un homme de phosphore et de sang / Pousse une obsédante plainte (…). » Son œil fraternel de poète nous l’a dépeint en mots qui ne peuvent plus s’effacer : « Et l’homme s’enfuit en hurlant / Pourchassé par le soleil / Un soleil d’un jaune strident (…). » À jamais on le verra « Foudroyé par son propre orage / Qui s’écroule sur le carreau / Couché dans son plus beau tableau ». Avec son éblouissante force sensible, Prévert a en quelque sorte scellé ce que poésie et musique nomment tombeau, composé en hommage. Bien qu’on sache que Van Gogh en est sorti pour vivre encore deux mois à Auvers-sur-Oise, on ne peut s’empêcher d’imaginer qu’il y a laissé un pied, et que c’est en sursitaire qu’il végétait de ruelles en jardins dans les hameaux, aux bons soins du docteur Gachet. Le peintre n’était portant pas au bout de son pinceau, loin de là puisqu’il y a peint en moyenne une toile par jour en plus des dessins, et c’est ce que rappelle avec puissance et largesse cette magnifique exposition d’Orsay, à ne pas manquer tant elle est rare et fait du bien.

« Il y a beaucoup de bien-être dans l’air »

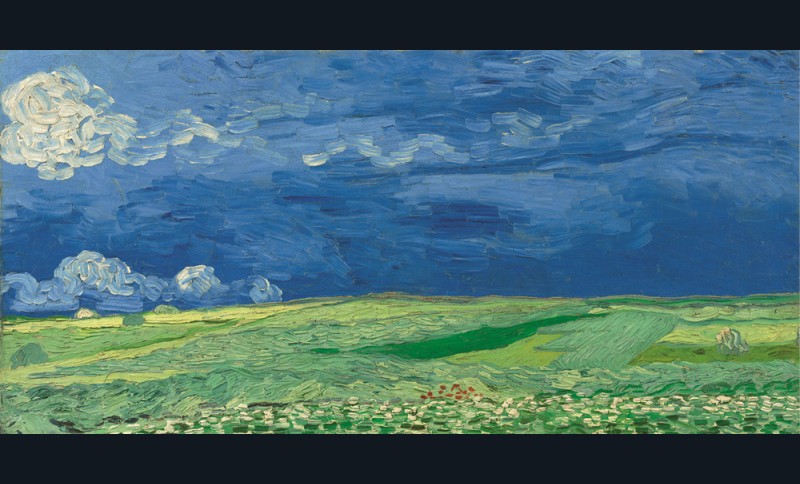

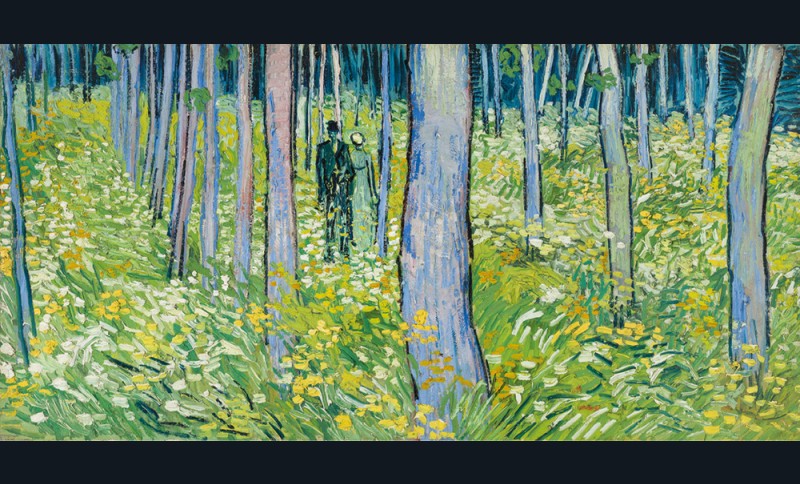

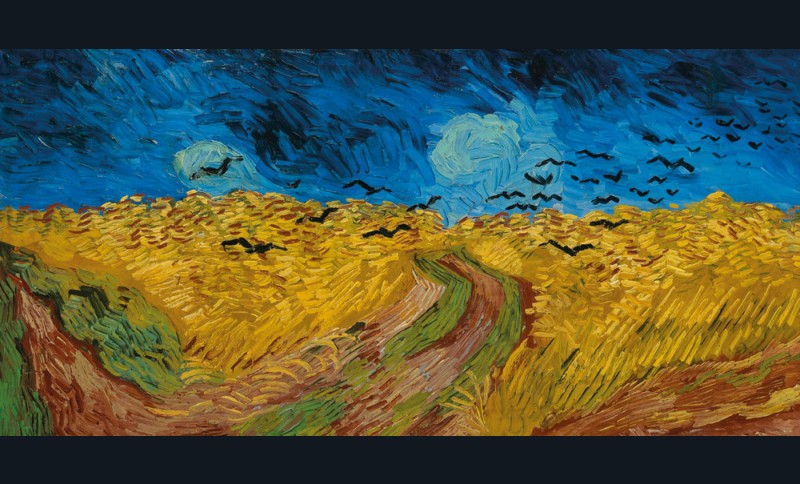

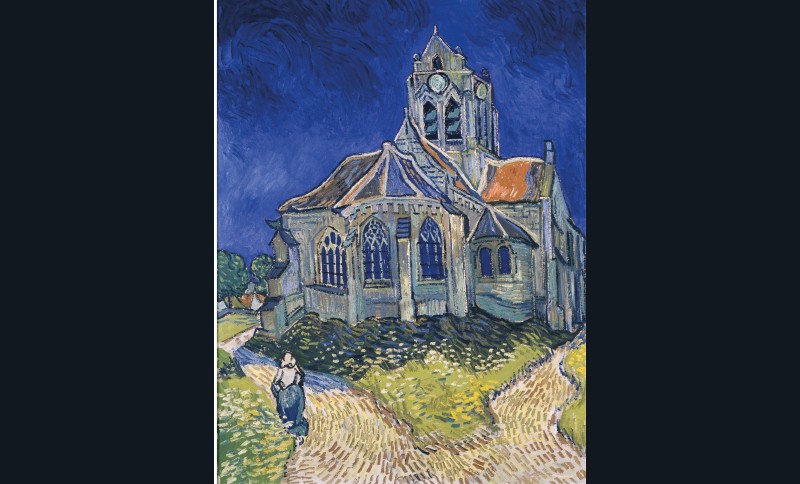

Forts de la pleine collaboration du Van Gogh Museum d’Amsterdam, les moyens sont là, et font sentir le charme apaisant qu’éprouve le peintre dès son arrivée à l’auberge du village. Plus de la moitié des 74 peintures et 50 dessins réalisés à Auvers et alentour sont réunis et bénéficient – à tout point de vue – d’un éclairage savant. Leur fraîcheur de tons est aussi stupéfiante que délicate, avec ses fluides luisances de verts tendres ou bleutés inspirés de paysages champêtres plus gras et généreux que l’âpre végétation du midi. Remontant des frais vallons baignés par l’Oise vers les riches plateaux aux confins du Vexin, Van Gogh expérimente de nouveaux cadrages, formats et accords chromatiques. Sa fusion intime et exacerbée avec la nature ne s’effectue pas ici dans la douleur, mais dans la couleur, et tout semble annoncer une renaissance intérieure. De la mi-mai à la mi-juin, il accompagne l’épanouissement du printemps vers la plénitude de l’été, peignant des enclos foisonnants de masures branlantes, des sous-bois aux tapis ivres de fleurs et des champs à perte de vue mouvants par le damier des blés, luzernes, coquelicots et bleuets. Tous motifs qui s’accordent à sa touche à la fois ondulante et brossée court, à ses lignes tournoyantes que font vibrer traits et points et qu’ancrent de japonisants cernés d’ombre. Van Gogh peint et dessine sans relâche, réalise chez Gachet, graveur amateur, sa première eau-forte (unique mais prometteuse), fait le portrait de cette famille amie, croque gens et animaux sur le vif avec une simplicité de dessin si extrême que le résultat plastique n’en est que plus étonnant. Ce séjour se révèle si bénéfique, et si prolifique à travers cette production express d’œuvres qui comptent parmi les plus belles, qu’on est tenté de prêter à Van Gogh les mots de Malherbe : « Et les fruits passeront la promesse des fleurs. / La fin de tant d’ennuis dont nous fûmes la proie / Nous ravira les sens de merveille et de joie. » On est à la veille des moissons – celle des champs et celle due à une notoriété croissante, gage de ventes tant attendues. Nuages et orages menacent toutefois. Vincent le ressent et le transpose : « Auvers est gravement beau », écrit-il dans une lettre à son frère Théo. Celui-ci, qui vient d’être père alors qu’il se ronge de syphilis, a des priorités qui le détournent du soutien sur lequel il compte et lui font craindre un éloignement plus ou moins fatal. Ses angoisses renaissent plus vite que lui, et d’abord celle d’un retour de ses crises cycliques. Il y a Gachet, spécialiste du traitement de la mélancolie, mais depuis longtemps Van Gogh l’a reconnu comme un double, fildefériste lui aussi, avec ses digitales pourpres : « Son expérience de docteur doit le tenir lui-même en équilibre en combattant le mal nerveux duquel certes il me paraît attaqué au moins aussi gravement que moi », écrit-il. Peu à peu, ses toiles se vident de présence humaine et d’habitations au profit des paysages naturels, parfois ouverts certes sur un infini insondable, parfois sans horizons, clos sur eux-mêmes. On ne peut nier la solitude qui s’en dégage, mais c’est aussi bien celle que recherchent, pour de multiples et profondes raisons, l’homme et le peintre du « gravement beau ». Sa palette ne s’assombrit pas, pas plus que son champ d’expression ne se rétrécit. Bien au contraire.

L’invention à pleins champs

À l’évidence, les jours qui précèdent le coup de revolver final voient le peintre en pleine et frénétique activité créatrice. S’agit-il pour autant d’une fièvre de compte à rebours ? Si Van Gogh écrit ses craintes, son art ne les crie pas. Sa production le montre plutôt comme au seuil d’une nouvelle peinture, s’affranchissant encore une fois, et toujours davantage, des codes et conventions. Ses ciels de cobalt pur s’intensifient, se durcissent, mais pour mieux faire chanter les tons clairs, et ils recouvrent les nuages à l’inverse de ce qui se fait. Bleu sur blanc l’effet est neuf, tout comme ses singulières partitions horizontales du paysage, tantôt au profit du ciel, dominant, tantôt à celui des champs, expansifs. Des ciels d’orage parfois, mais d’orange aussi, sublimant alors les prestiges moirés du crépuscule. Il réfléchit aussi à la notion de cadre sur laquelle il a des idées très précises. Côté cadrages, il s’empare d’un format original, le « double carré », rectangle allongé de 50 cm sur 1 m. Du 20 juin au 27 juillet, il en peint treize, dont douze paysages. Onze sont ici réunis pour la première fois, dans un accrochage qui est le clou de cette exposition exceptionnelle. Ensemble décoratif, projet de large exposition ouverte à tous ? On l’ignore encore, mais l’ambition qui éclate ici n’a rien du chant du cygne d’un suicidaire. Pour ce qui est du cadre au sens baguette, c’est simple : ni moulures ni dorures ; un entourage de bois simple, plat et uni pour laisser l’entière parole à la toile, à sa composition, à ses effets de couleurs et de relief. Comme on le comprend ! À part Orsay qui l’a écouté et réalisé des cadres de ce type, combien d’ors et de décors boursouflent ces œuvres ne demandant qu’à respirer à l’air libre et retuent Van Gogh par asphyxie, contraignant à un gros effort d’abstraction pour jouir sans entrave de leur éclatante modernité. On y parvient néanmoins de salle en salle, toujours plus étonné et émerveillé par la profusion de chefs-d’œuvre, complétée avec bonheur par des dispositifs qui retirent la couleur pour nous montrer le relief à nu, ou nous invitent à en jouer nous-même avec la palette du peintre. On applaudit sans réserve. Mais mieux vaut réserver.

VAN GOGH À AUVERS-SUR-OISE

Les derniers mois

Exposition au Musée d’Orsay

Jusqu’au 4 février

« Un bien-être soudain assombri par un nuage »

C’est ainsi que Duncan Phillips qualifiait la sensation éprouvée dans sa « Rothko Room », première salle consacrée à Rothko dans un musée, la Phillips Collection de Whashington en 1962, dont les dimensions, l’accrochage proche du sol et l’éclairage tamisé convenaient si bien à l’artiste qu’il souhaita juste lui ajouter un simple banc invitant à la contemplation. Une disposition que la Fondation Vuitton reprend en grand dans sa vaste rétrospective pour le plus grand plaisir des visiteurs, éclairant au passage l’oxymore « bien-être/nuage ».

Rothko a tout retenu de ceux qui l’ont précédé sur cette terre, et aussi, hélas, dessous. Tout retenu, et tout concentré. Des artistes, il a appris qu’un peintre travaille dans les deux dimensions, horizontale et verticale, mais aussi dans celle de la profondeur, la plus difficile. Des hommes en général, il s’est fait une image dont les années 30 et 40 en Europe ont totalement désintégré l’idéalisation. S’il renonce tôt à représenter la figure humaine, grand sujet pourtant de sa génération dit-il, c’est en partie parce qu’il s’y reconnaît malhabile, c’est aussi parce qu’alors en art « quiconque l’employait la mutilait », mais c’est surtout parce que l’horreur dont le monde s’est montré capable l’a irrémédiablement contaminée. Il s’y est essayé avant guerre dans sa période encore figurative, stylisant des portraits et des nus, des formes urbaines et suburbaines, puis à travers la recherche d’une mythologie contemporaine pour tenter de trouver un langage universel en réponse à la barbarie, puisant à la fois dans l’antiquité, dans des représentations totémiques et dans des visions proches du surréalisme portant peut-être l’espérance d’une transcendance. Il en est né d’étranges créatures souvent bifides, hybrides, dont on ne sait si les frêles transparences de pastel ne masquent pas une inquiétante duplicité. D’un coup, à partir de 1946, toutes ces apparences disparaissent, et définitivement, du moins du champ du visible, pour faire place à la géométrie abstraite de surfaces rectangulaires intensément colorées, marque de fabrique qu’on va dès lors lui reconnaître et qu’il ne cessera d’enrichir de fascinante façon. Mais alors qu’unanimement on célèbre la profonde et rayonnante sérénité qui en émane, Rothko seul contre tous la réfute en déclarant : « J’ai emprisonné la violence la plus absolue dans chaque centimètre carré de leur surface. » Stupéfiant paradoxe : il y aurait donc, au cœur de ces couches aux doux contours évanescents, aux chaudes vibrations sensuelles, comme un dépôt caché de sédiments toxiques, d’obscures et maléfiques forces noires et rouges à enfouir, ou des fosses de cauchemar non pas à recouvrir par de sourdes pelletées de terre mais à couvrir de pigments plus lumineux et vivants que les pétales du souvenir ? De son propre aveu, il y a en tout cas là-dessous, sous ces multiples strates superposées volontairement, bien autre chose que de la poussière sous le tapis : la violence de quelque boîte de Pandore sur laquelle il faut clore le couvercle et qui continue pourtant d’irradier. Une image traumatique, vue ou non vue dans l’enfance, inlassablement inhumée et sans cesse remontante, à travers des états de conscience filtrés, des limbes vers les nimbes. Peut-être percevons-nous confusément cet étagement du refoulé vers l’affleurant, comme une composante invisible et venue des profondeurs d’une aura s’épanouissant en clarté.

Dans cette indécidable pénombre de l’âme de Rothko une chose est assurée : il a atteint la transcendance tant recherchée. C’est la ferveur qui l’emporte et nous emporte, dans une contemplation qui dispense un état de béatitude dont le mystère demeure d’autant plus impénétrable que l’artiste en garde à jamais le secret puisqu’on ignore toujours tout de ses magiques transmutations. Rarement la peinture a offert une telle expérience sensorielle, n’étant pas surface regardée mais émotion absorbante comme un couloir de lumière aux parois labiles, sans fin dilatées et contractées par une inexplicable palpitation.

Rothko a toujours dit rechercher « la lumière derrière la couleur ». Ce ne sont pas là des mots, et cette magnifique et unique rétrospective nous permet, sinon d’en comprendre le sens, du moins de l’éprouver. Phases par phases, toutes les étapes de sa propre progression se dévoilent, des abstraits Multiformes aux Seagrams Murals ouverts en fenêtres et jusqu’aux quasi monochromes Blackforms dont l’étrange lumière sourd de l’ombre même. Toujours un « déjà-là », fondamental autant que tu, s’y cache, s’y pressent ou s’y révèle par éclipses, et toujours un perceptible « quelque chose » s’y manifeste, de l’ordre du phénomène qui à la fois se passe dans l’œuvre peinte et passe d’elle à nous. Est-ce tellement étonnant, au fond, si le point d’orgue de la création de Rothko s’atteint dans ses réalisations pour la Chapelle de Houston et si la voie de lumière derrière l’ombre, par laquelle il nous enveloppe de délectation contemplative pour nous élever à la méditation spirituelle, rappelle celle empruntée par le Pierre Soulages de l’Abbatiale Sainte-Foy de Conques ? Dans le sobre silence des hauts espaces de la Fondation Vuitton et sous ses éclairages étudiés, la résonance est des plus admirable.

MARK ROTHKO

Exposition à la Fondation Louis Vuitton

Jusqu’au 2 avril

Réservation conseillée

-tt-width-800-height-484-fill-1-crop-0-bgcolor-12181f-isLogoProxy-0-post_id-163122.jpg)

Commentaires