Mobilis in mobile

Le temps suspendu

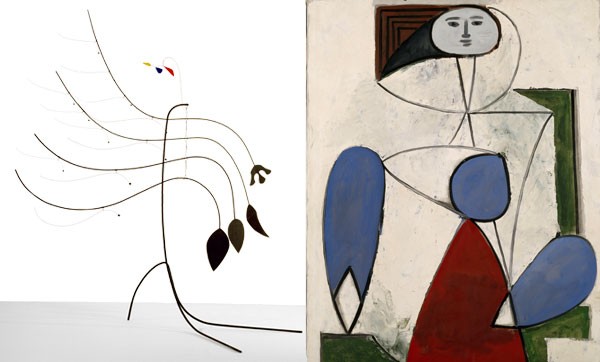

Un levier pour soulever le monde

Très réussie, la mise en regard des œuvres de Calder et de Picasso parle d’elle-même, et leur dialogue, tout d’élégante éloquence, est une surprise esthétique d’autant plus plaisante qu’on ne l’attendait pas à ce degré. La résonance plus qu’évidente – on peut parfois les confondre – révèle comment chacun a rencontré, abordé et traité l’importance du vide autour de la composition, pensé le rôle de l’espace dans lequel elle se perçoit. Ils l’ont fait en plasticiens et l’œil s’en réjouit, mais aussi, et l’esprit s’en satisfait, en explorateurs captivés – comme leur temps qui scrute l’être et le néant – par la recherche d’une loi universelle, d’une écriture mathématique du monde, d’un schéma moléculaire qui relierait physique et métaphysique. D’où le deuxième fil conducteur, plus intellectuel que visuel, proposé par la scénographie pour relier les œuvres. Le visiteur peut le négliger, s’il décroche à l’évocation de notions comme le «vide-espace » ou le « non-espace », ou s’en saisir pour mieux comprendre l’ambition de ces grands créateurs et ce qui les a stimulés dans l’étude du plein et du rien.

Les pleins pouvoirs du vide

Sur un plan plus technique que spéculatif, il est patent que tous deux font le vide pour mieux jouer avec. Ils procèdent dans l’espace par soustraction, élimination de l’inessentiel – comme l’illustre bien, chez Picasso, sa série des onze approches du taureau, ou son simple rapprochement d’un guidon et d’une selle pour le figurer. Cette élimination successive, précise d’ailleurs le peintre, ne se confond pas avec une stylisation volontaire : « C’est tout simplement le superficiel qui est parti de lui-même. » A contrario, experts en contrastes, on peut les voir aussi inclure du vide, considéré, sinon comme du plein, du moins comme une donnée positive que l’on « ajoute » à une composition pour qu’elle trouve son équilibre. C’est souvent ce que semble faire Calder qui paraît moins évider ses stabiles, leur retrancher de la matière, qu’introduire dans leur masse trapue le nécessaire volume d’air qui les redresse et leur donne tout autant forme, relief et nerf que l’ossature matérielle qui apparemment les définit mais n’y suffit pas seule. C’est ce levier intangible, c’est la poussée de ces forces invisibles qui pour moitié sculpte ses œuvres, posées au sol ou suspendues, comme le vent galbe la dune, gonfle la voile, incurve l’aile.

Sorties dans l’espace

Musée national Picasso, Paris

Jusqu’au 25 août

Commentaires