Rouvrir l’album du premier XXe siècle, c’est parfois redécouvrir, entre les grandes pages des avant-gardes, des feuillets discrètement étrangers à leur tumulte et pourtant prisés par la bonne société qui les regardait alors comme d’exacts marqueurs de la vie moderne.

La vie moderne, entre Belle Époque et Années Folles, ne se confond pas avec la modernité qu’on est convenu, depuis, d’attribuer en art à une poignée cosmopolite de géniaux rapins chauffés au maigre poêle d’une bohème traînée de Montmartre à Montparnasse. Pour qui la voit synonyme de vie mondaine adonnée au spectacle qu’elle se donne, elle ne colle pas tant aux bottes de Mac Orlan sur la Butte de Dorgeles qu’elle ne s’attache, légère, aux pas des élégantes et des dandys entre miroirs dorés des bals, psychés des salons de couture, rayons électrisants des grands magasins, excitations du champ de courses et griseries de la promenade aux Champs-Élysées, au Bois où l’automobile supplante peu à peu le coupé. Distincte aussi du Gai Paris boulevardier – quoique par jeu elle s’encanaille au cabaret et se frotte au demi-monde – cette société qui aime se donner des airs recherche aussi le grand air, celui de la campagne, de la mer, de la montagne, et vraie nouveauté, cet air libre et dégagé d’allures que procure la pratique de ces sports qui vont sculpter le corps moderne.

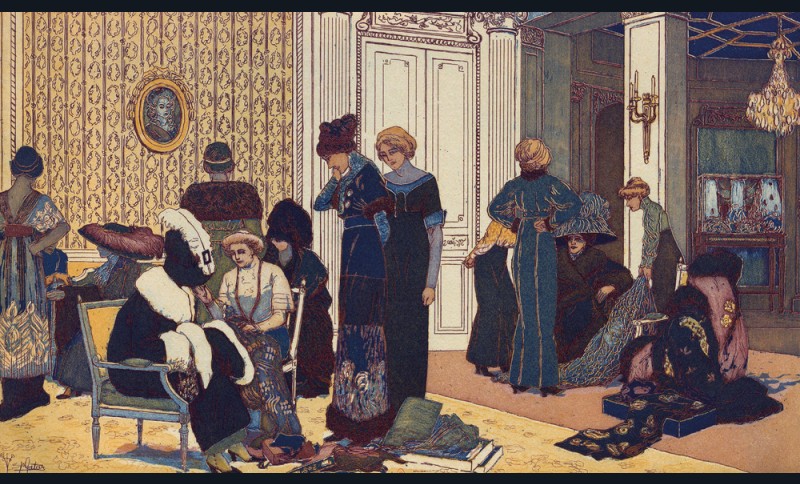

Dix, vingt noms – hommes ou femmes, et des plus illustres – se présentent à l’esprit pour évoquer cette époque et ses transformations avant de songer à Pierre Gatier (1878-1944). Il ne fait pas partie des forts en gueule et en couleurs qu’a retenus la grande légende. On dirait un de ces petits maîtres d’Ancien Régime qu’il aimait, fixant son monde comme s’il devait durer toujours, un meilleur des mondes peuplé de gens très comme il faut et peints comme il se doit, avec la placidité bienséante d’un Carmontelle de son temps, épris de mode comme James Tissot. Ne serait-ce pas d’ailleurs cette apparente aptitude à la gravure de mode qui l’aurait fait distinguer par Jacques Doucet, célèbre couturier, grand collectionneur et mécène qui en 1908 lui ouvre en ami un accès privilégié aux salons de sa boutique rue de la Paix ? C’est ce que l’on pourrait penser un peu vite, si l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) n’avait eu la bonne idée d’y regarder de plus près en unissant ses ressources tirées de la Collection Doucet à celles du Musée Louis-Senlecq de L’Isle-Adam, initiative qui lui vaut le label Exposition d’intérêt national 2021 du ministère de la Culture.

Une machine à remonter le temps

C’est tout un monde qui renaît dans les premières estampes de Gatier, douces encore avant que la morsure de 14 ne les entaille durement. Un Monde d’hier comme dira Stephan Zweig, insouciant du futur parce que confiant dans sa permanence. En réalité, on a en tête assez peu d’images vraiment justes de ce monde : la Grande Guerre les a pulvérisées, périmées ou rendues kaléidoscopiques, le cinéma les a idéalisées ou remoulinées après-coup – avec faste souvent mais aussi fantasme et assez paresseusement au fond – et une certaine histoire hagiographique de l’art les a depuis reconstruites en illuminant toujours les mêmes figures, ce qui épaissit l’ombre alentour, y laisse plongées les autres et compromet une vision d’ensemble difficile à reconstituer sans l’aide de l’histoire des mentalités.

Pour approcher l’esprit du temps, force est de jongler avec le factuel brut et le travaillé biaisé : statisme des photographies et laconisme des documents d’archive d’un côté, et romanesque des sources littéraires de l’autre, miroitements des publicités, prisme des articles d’opinion, flou plus ou moins esthétique des récits familiaux… En gros, il y a toujours un excès de pose ou un effet de bougé qui fait écran à l’arrêt sur image. Rien de tel chez Pierre Gatier : aucune mise en scène, pas d’artifices, nul expressionnisme, pas même de subjectivité. Son œuvre est pure et simple iconographie, au risque d’un certain manque de relief peut-être, mais à coup sûr au profit de l’authenticité.

Un vrai crayon, mine de rien

Observateur plus que chroniqueur, Gatier est un miroir de la mode parfaitement neutre, un objectif sans point de vue. Il est certes là où ça se passe et montre comment ça se passe, mais dans un univers où, Dieu merci, il ne se passe rien. Dans l’espace public, des dames avec manchons et bichons déambulent par paires ou en couple, plus attentives à leurs chapeaux qu’à leurs marmots qui n’ont qu’à demeurer sages comme une image s’ils veulent un gâteau ou un cerceau. Les messieurs bien mis promènent leurs huit-reflets ou leur 80-chevaux avec la même désinvolture de bon ton. Tout le monde se tient très bien et c’est ainsi que le monde tient. Si d’aventure un béjaune s’enhardit à esquisser une invite, c’est de manière très policée, pas en polisson ; d’ailleurs l’agent y veille discrètement, tenant à l’œil le trafic des voitures de louage aussi bien qu’à l’oreille un échange éventuellement interlope entre un sujet à barbe et un autre à lunettes. Mais il faut fouiller la scène pour s’en aviser et, hors quelques sous-entendus et chuchotements réprobateurs, on n’y sent pas planer l’ambigu des regards obliques de Tissot, sourdre comme chez Caillebotte l’équivoque des rencontres en des lieux écartés, pas plus qu’on n’y trouvera l’abandon champêtre d’un Renoir et encore moins la sensualité gaillarde d’un Maupassant.

Les planches de Gatier semblent faites pour illustrer un manuel de maintien. La gestuelle y est toujours non pas guindée, ou corsetée à l’excès, mais très maîtrisée, dictée par le souci de bien se tenir en tout lieu avec la décence et la prudence qui siéent à l’élégance. Si l’effervescence règne sur l’hippodrome, elle n’affecte pas les spectatrices dont les mains savent garder contenance, prendre appui sur l’ombrelle, serrer gants et sac et prévenir toute saute de vent indélicat. Au salon de couture, ces mains expriment l’embarras du choix ou la sûreté de la dame en position de juger, tandis que d’autres font l’article, se retiennent de tomber devant l’indécision de la cliente ou, retirées dans le dos, tâchent de lui cacher une impatience qui ne serait pas de mise. Toujours dans un arrière-plan discret, cette fine psychologie se tient à sa place elle aussi et ne fait pas de Pierre Gatier un Marcel Proust de la peinture du temps et de ses mœurs. Mais elle séduit Doucet et son bras droit Alfred Vuaflart, associé à sa Société d’Iconographie Parisienne, qui voient, autant que son talent, la valeur historique des témoignages de ce nouveau « peintre de la vie moderne » et le poussent à synthétiser dans un traité ses recherches sur la gravure. Aucun des trois a-t-il décelé à cet instant que le vrai don de ce modeste modiste du chic était de comprendre que l’apparence suffit à créer l’illusion prise pour réalité, que ce qui satisfait l’œil a le pouvoir de le tromper et que ce qui est donné à voir au premier plan retarde sinon oblitère la perception des seconds ? Les différents niveaux de lecture que révèle une étude en profondeur de ses aquatintes autorisent à le penser. Mais un autre art va le confirmer, celui de la guerre.

L’heure grave

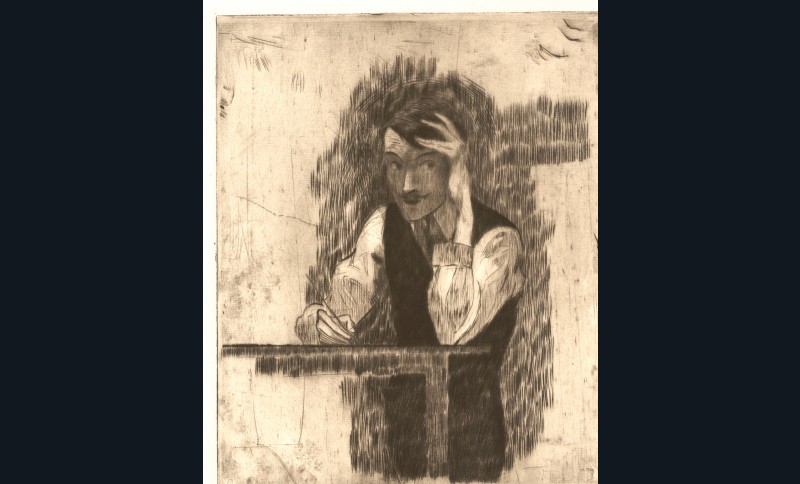

On n’attendait pas sur cette passerelle le futur habitué des défilés de mode. Mais c’est bien sur des navires de guerre qu’a embarqué Pierre Gatier dès 1907, en tant que peintre de la marine. C’est d’abord une affaire de famille : il a passé toute son enfance dans les ports militaires où s’étaient distingués ses père et grand-père. Cet exercice à l’air du large lui ouvre des horizons et lui permet de brasser les techniques : aquatinte et eau-forte déjà, mais aussi aquarelle, gouache, dessin. On est en paix, il peut peindre à loisir les bâtiments et l’animation des ports dans tous leurs détails. Mais ces détails, voilà justement ce qu’il va devoir noyer et déstructurer dans une étrange leçon de cubisme involontaire, quand en plein orage d’acier il rejoindra le service de camouflage des navires. Sa perception des volumes, des couleurs, des contrastes et des effets de matière s’en trouve bouleversée, comme bien évidemment sa vision de la matière humaine. Son trait accuse le coup et se fait plus dur, comme lui-même, dans le linoléum bon marché dont il explore la brute force expressive des noirs et blancs aux heurts francs. Les élégantes s’éloignent sur le catwalk de l’aquatinte aux tons passés, et dépassés.

En 1920, le goût va à l’épure, et Gatier y répond volontiers en se tournant vers le burin et la pointe sèche. Sans couleurs, son dessin gagne en présence et saisit les changements de la vie parisienne, à la fois en marge des avant-gardes – une constante chez lui – et partie prenante pourtant de cette modernité qui n’en finit pas de se redéfinir. Son optique est totalement différente de celle du sage imagier d’avant-guerre ; il s’inscrit dynamiquement dans l’énergie du temps, avec des compositions audacieuses et complexes qui, si elles n’ont pas la santé charnelle d’un Marcel Gromaire, ont pris de ce nerf neuf apporté par le futurisme. Il paraît de plain-pied dans les bars, les music-halls, les salles de cinéma où l’on projette le visionnaire Metropolis de Fritz Lang, et nullement défrisé par les coupes à la garçonne arborées au Tea For Two, sur des Champs-Élysées pourtant métamorphosés. Mais on note une gravité nouvelle, un peu celle du marin qui veille au grain tandis que les passagers dansent et qui met instinctivement le cap vers des horizons plus dégagés. Son art a besoin de fuir l’artifice, de s’ancrer dans une vérité naturelle, de toucher terre et de s’y enraciner. Il sait trop quelle redoutable machine peut cacher le camouflage, et la frénésie des Années Folles en est un. C’est vers les paysages maritimes, alpestres et campagnards qu’il va désormais chercher ressource, vers, peut-être, une « terre qui ne ment pas » comme Dunoyer de Segonzac, passé lui aussi par le camouflage de guerre et ennemi de « l’esthétique abstraite dont crève la peinture », auquel on le compare souvent. Sur les rives de l’Oise qu’il chérissait, cette ample rétrospective de pas moins de 130 œuvres est une rare opportunité de relire une modernité dont on a trop fait abstraction.

PIERRE GATIER

De l’élégance parisienne aux rives de l’Oise

Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de l’Isle-Adam

Jusqu’au 3 octobre

Commentaires