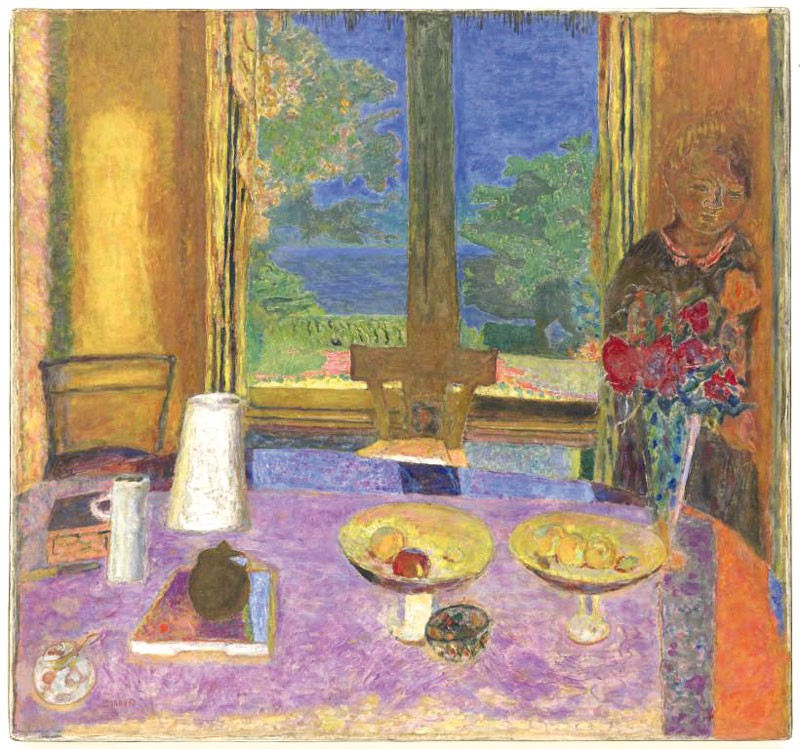

Vie en rose. Si Bonnard est le peintre du bonheur, c’est qu’il s’y réfugie. Fermant la porte aux tourments du temps, il ouvre sa fenêtre sur le jardin où Eve croque nue la pomme : il aime la surprendre au miroir, l’admire au bain, glisse un œil furtif par le paravent chinois, épie sa nature épanouie derrière les jalousies d’été. Se tient-il, comme parfois son ami nabi Vallotton, dans l’entre-deux douteux du voyeur, paparazzo guettant l’instant à la dérobée ? Non, quelque chose de limpide dans l’air – un rose virginal, un bleu lavande, une flaque de soleil sur un carrelage frais, un rideau au vent léger – le lave du soupçon et l’estampe d’une pure sérénité contemplative. Regarder, puis reproduire cette beauté jour après jour semble être tout ce qui fait sa joie. Joie de toute une vie : pendant cinquante ans il peindra et dessinera un nombre impressionnant de fois – presque les « Mille e tre » de Don Juan – une Marthe sur laquelle le temps a suspendu son vol. Car le temps n’existe pas chez Bonnard, et c’est là, sans doute, le secret de la vie heureuse, la clé d’un Paradis qui n’est pas perdu, mais terrestre et gorgé de délices simples. La superbe exposition du Musée d’Orsay s’est penchée sur cette simplicité, peut-être trop rose pour être vraie.

Fleur de peau. La sensibilité de Bonnard, marquée par un Symbolisme passé de mode, exaspérait Picasso, déjà rebuté par son goût Nabi pour l’art décoratif. Quoique épidermique, cette sensibilité paraît plus rêveuse que nerveuse. Elle ne se démêle pas d’une sensorialité et d’une sensualité qui fondent son rapport, et son apport, au monde. Bonnard dans son jardin secret est prodigue des fruits qu’il en tire. Comme ces bergers de Virgile qui produisent, se ravissent de leur frais feuillage et se suffisent à eux-mêmes, il cultive son Arcadie, placide mais non oisif, épicurien mais non jouisseur. Aujourd’hui, on associe son œuvre à une offrande musicale de bonheurs colorés. Ses confrères ne l’ont pas vue ainsi. Cherchant le crime du sylvestre Bonnard qui a trouvé tôt son style, qui travaille indifférent aux mouvements et qui agace par sa persistance tranquille, ils ont surtout raillé le peintre hésitant, incapable de finir, sans cesse occupé à « bonnarder » ou « bonnardiser », c’est-à-dire retoucher ses toiles jusqu’aux cimaises des expositions !

Pot-pourri. Sous le Cubisme, l’attaque est directe : le « Nabi Japonard » des débuts est vu en père peinard, rentier de scènes domestiques méprisées et de bonheurs bourgeois. Comme le front fustigeant les planqués, on lui reproche son détachement, qu’on finira par assimiler à l’insouciance coupable de l’entre-deux-guerres. Picasso y va au couteau : « Ne me parlez pas de Bonnard. Ce qu’il fait n’est pas de la peinture. Il ne va jamais au-delà de sa sensibilité. Il ne sait pas choisir. (…) Le résultat est un pot-pourri d’indécision. (…) On cherche en vain sur cette surface extrêmement orchestrée, qui se développe organiquement, le coup de cymbales inattendu d’une violence concertée. »* Absent des combats, éloigné des avant-gardes, jamais sur le motif, cantonné aux intérieurs et rivé à l’axe Normandie-Méditerranée, Bonnard paye au prix fort la sérénité de son Arcadie. Matisse est l’un des rares à le défendre, d’emblée et avec constance ; le peintre de La joie de vivre a sans doute compris le besoin de « distance » de son ami, son volontaire éloignement du réel et le sens de son mot : « La réalité, ce n’est pas le sujet. »**

Mystères de l’heure bleue. Bonnard ne peint pas ce qu’il voit, mais ce qu’il a vu. Qu’importe si cela prend des années, ce qui compte c’est de traduire ce dont était chargé l’instant qu’il a saisi. Comme à l’heure bleue – cet indécidable moment – la différence la plus subtile fait le jour et la nuit ; on ne la distingue pas consciemment, mais l’œil l’a vue, l’a enregistrée. Si l’impression, la mémoire et le geste ont partie liée dans son travail, la mémoire est seule dépositaire du vrai. C’est à elle qu’il se réfère, elle qui derrière son épaule retrouve la nuance qui éveille de rouge un vert endormi ou nimbe de sommeil mauve un vif orangé. Bonnard peint à l’imparfait : il s’arrête quand il peut dire « voilà ce que je voulais en faire ». Capable comme les impressionnistes de noter sur le motif, il garde pour plus tard sa restitution, part plus cruciale du travail. Dans cet « entre-temps », dans cette « post-impression », interviennent une liberté reconquise sur l’exactitude, une latitude accordée à l’inconscient qui a son mot à dire. Son but, dans le sillage de Gauguin, est de transmuer le réel en réalité de la peinture, devenue art pur. Fruit d’une poésie Mallarméenne, ses toiles ont un mystère indéchiffrable qui évoque le proverbe chinois qu’aimait Barthes : « Le lieu le plus obscur est sous la lampe. » Perçues unanimement comme très lumineuses, elles ne le sont jamais à coups d’éclats, mais souvent à force d’étouffements légers, de liens feutrés, de transparences mates. Ce que Bonnard allume du pinceau, il l’éteint du pouce, jusqu’à parfaite harmonie. Celle du Yin et du Yang, dans une certaine mesure : chaud et froid y sont intimement liés.

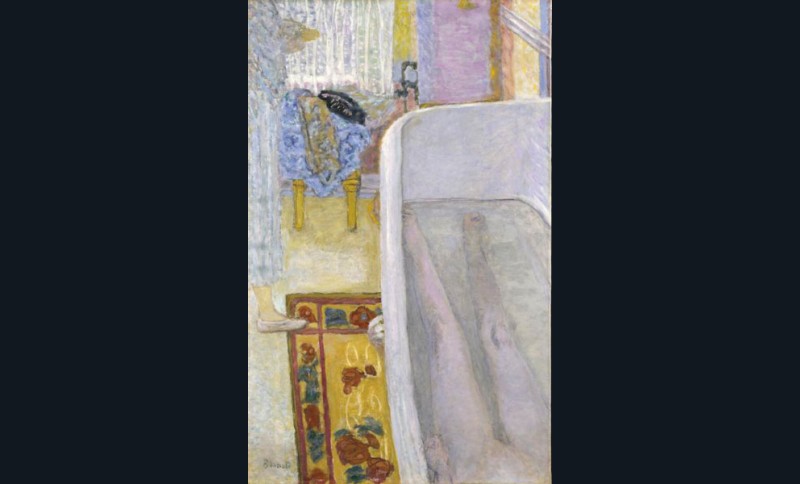

Nus sans rougir. Bonnard a le génie de l’intime et l’art de nous y accueillir. Avec une simplicité émouvante et sans plus de gêne qu’au salon, il ouvre chambre et salle de bain. Et aussitôt ces pièces baignées de lumière deviennent nôtres : la mémoire des jours heureux s’y rafraîchit, l’âme s’y purifie comme sous une eau lustrale. Sa sensualité est limpide, sans complications. On songe à Verlaine : « Le ciel est, par-dessus le toit, Si bleu, si calme ! Un arbre, par-dessus le toit, Berce sa palme. (…) Mon Dieu, mon Dieu, la vie est là, Simple et tranquille (…). » D’où vient cette familiarité exquise qu’il sait installer ? D’une savante recherche et d’un jeu complexe de paravents. Cultivé, Bonnard tire d’abord celui des conventions : le thème de « Suzanne au bain » découle classiquement des paysages arcadiens. Puis celui de la mémoire : le temps de sa vision n’est pas celui de notre regard. Marthe est nue dans sa baignoire, mais pas à cet instant, corps évanescent au visage effacé. Enfin celui du cadrage ; photographe de la première heure, Bonnard décale la parallaxe, arrange les profondeurs de champ, biaise avec la perspective, joue du flou et des miroirs. Le lieu où il nous convie est un charmant palais des glaces. Reste un ultime paravent, le plus sombre, le plus intime : le peintre du bonheur n’est pas heureux.

Pot aux roses. « Il ne s’agit pas de peindre la vie, mais de rendre vivante la peinture », disait Bonnard. Phrase à méditer : il y a dans sa vie plus d’une ombre au tableau. Ainsi le modèle, l’amante, l’épouse, ne s’appelait pas Marthe de Méligny mais Maria Boursin. Bonnard ne l’a su que trente ans plus tard, devant le maire. Elle est restée pour lui une surface de projection de la plénitude de la vie alors qu’elle devenait sombre, sauvage et malade. Ses éternels bains étaient thérapeutiques. Brune, elle avait une rivale blonde, Renée Monchaty, qui, noyée de chagrin à l’annonce du mariage, se suicida. L’eau du bain voile bien des corps inanimés, celle du miroir bien des fantômes. Du noir, chez Bonnard ?

Et in Arcadia ego…***

* Vivre avec Picasso, de Françoise Gilot et Carlton Lake, 1964.

** Cité par Yoyo Maeght, in La saga Maeght, 2014.

*** Inscription du tableau de Poussin Les Bergers d’Arcadie,

généralement comprise comme un message de la mort : « Je suis aussi en Arcadie ».

Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie

Musée d’Orsay, jusqu’au 19 juillet.

Le parcours s’articule autour de huit sections : japonisme, intimité, imprévu, photographie, portraits, jardin sauvage, couleur, grands décors.

Commentaires