La double vie de la rue

Par nature, la rue est voie de communication : qu’elle résulte d’un immémorial tracé bordé un jour de maisons, d’une percée dans le bâti existant ou d’un projet de quartier neuf, elle connecte des points dans le système réticulaire que les urbanistes appellent trame viaire. C’est aussi une voix de communication, la bien nommée voix de la rue qui proclame les accords ou désaccords, diffuse les nouvelles, propage les rumeurs, crée l’opinion publique. Pour la faire entendre, l’homme de la rue n’hésite pas à y descendre, voire à la soulever. Pour la faire taire, le pouvoir ne répugne pas y envoyer la troupe ou à y donner la charge. Au XIXe siècle, le Paris des Révolutions, du Second Empire, de la guerre et de la Commune a vu tout cela de près, et ses artistes aussi. Peintres, graveurs, caricaturistes, ils ont saisi comme à toute époque les scènes de rue pittoresques ou terribles de leur temps. Mais, témoins des profondes transformations de la ville, inédites tant en vitesse qu’en échelle, c’est une métamorphose qu’ils ont fixée : celle de la rue en avenue, en large percée, en espace urbain ouvert à une communication sans précédent. Ce ne sont pas seulement les enclaves du lacis médiéval qui ont sauté, mais quelques verrous des vieux clivages sociaux.

Le boulevard en est l’emblème, lieu du spectacle permanent où se presse une foule mêlée. Ses brasseries brassent un monde de nantis, de rapins, de coquins et de coquettes, et ses salles de théâtre, de sport, bientôt de cinéma rassemblent dans l’émotion un public varié. Le boulevard aimante ce public qui n’a que l’embarras du choix face à la multiplicité des attractions auxquelles s’ajoutent les séductions toutes nouvelles des grands magasins. C’est alors que surgit l’auxiliaire électrisante de la vie du boulevard et de la ville moderne : l’affiche.

Les murs porteurs de la modernité

Des affiches, Paris en connaissait d’abord sous la forme stricte des placards, des avis rendus publics par voie d’affichage. Muant en propagande ce rôle informatif, la Révolution avait fait de ce support un usage autrement plus percutant, dont on peut dire au fond qu’il a jeté les bases de la communication visuelle, aussi bien politique que publicitaire, puisque déjà formule et image chocs y unissent leurs forces pour frapper les esprits. Il ne reste donc à inventer que les moyens d’augmenter la visibilité de l’affiche, et c’est ce que va faire le milieu du XIXe siècle en travaillant à la fois sur sa diffusion massive et sur son attractivité.

Imprimeurs et artistes vont se donner la main pour faire naître un nouveau type d’affiche, illustrée, en couleurs et dans les formats étonnants que permet l’avènement conjoint du procédé de la lithographie et des processus d’impression industrialisés. Sorties de presses dernier cri, de grandes affiches aux couleurs vives vont pousser le leur sur tous les murs de la ville, reflétant la modernité des quartiers flambants neufs, l’introduisant au cœur obscur des plus miteux. Pas un pignon aveugle, pas une façade croulante, pas une palissade de chantier qui ne reçoive ainsi son vernis de gaieté pimpante, sa vitamine d’énergie consommatrice qui est le moteur de cette société urbaine en pleine émergence.

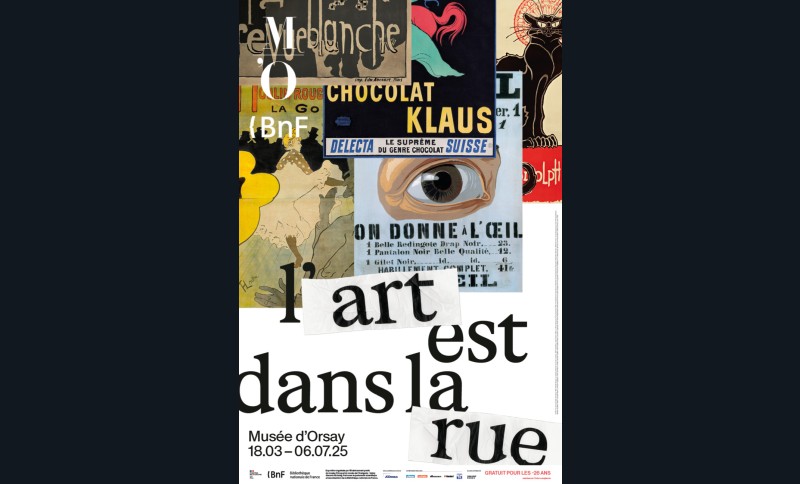

C’est ce passage d’un monde à l’autre, cette entrée dans celui de la consommation et dans ses temples que célèbre l’affiche et que donne à voir, en grand, l’exposition d’Orsay. Près de 250 œuvres – affiches en majorité, estampes et dessins mais aussi peintures, photos, films – racontent comment ce flux visuel a changé le regard sur la ville et sur l’art.

Impressions très contrastées

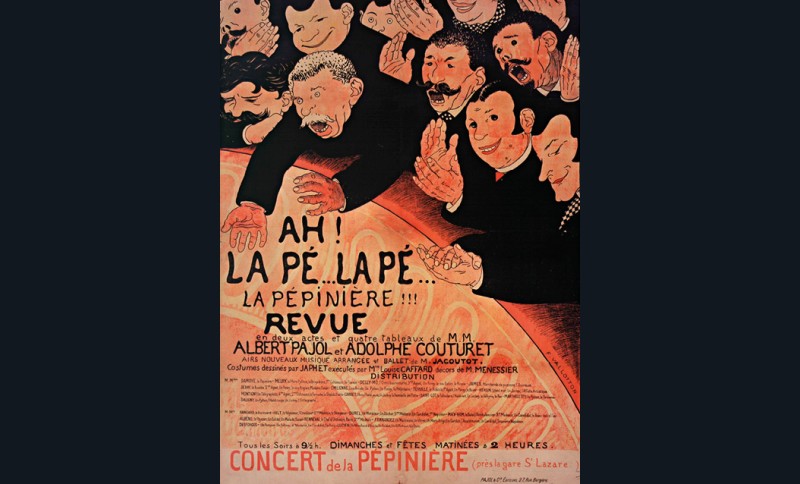

La déferlante d’images par les rues sature bientôt l’espace et crée des réactions diverses. Faute de supports libres ou convoitant les mêmes, les colleurs d’affiches, dont le métier émerge, se battent pour se recouvrir aux bons endroits, tandis que les opposants à cette pollution visuelle procèdent au travail inverse pour retrouver des murs qu’épargnera ci et là le « Défense d’afficher » de la loi du 29 juillet 1881 – qui par ailleurs libère l’affichage et la presse. Pour trouver un équilibre et ramener un peu de calme dans la rue, on tente bien d’encadrer la publicité dans les kiosques, colonnes Morris et métro, mais l’affiche se faufile jusque dans les urinoirs, se fait ambulante parmi la foule avec les hommes-sandwichs. Capter le regard des passants est la grande affaire de cette guerre d’images et messages.

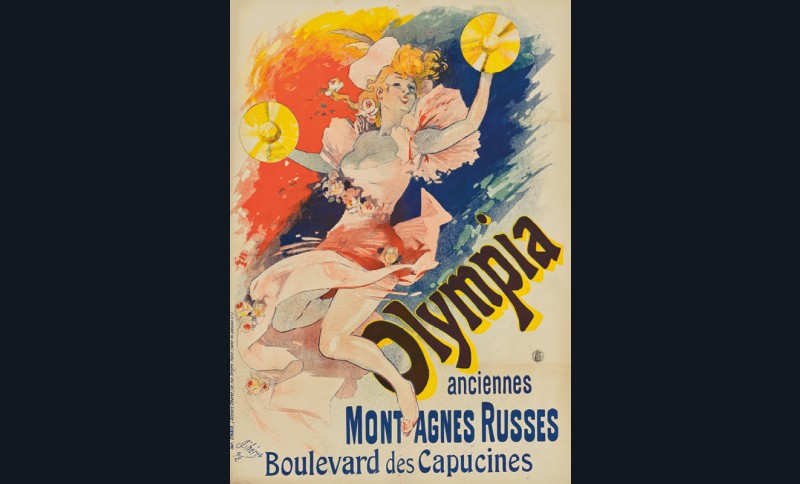

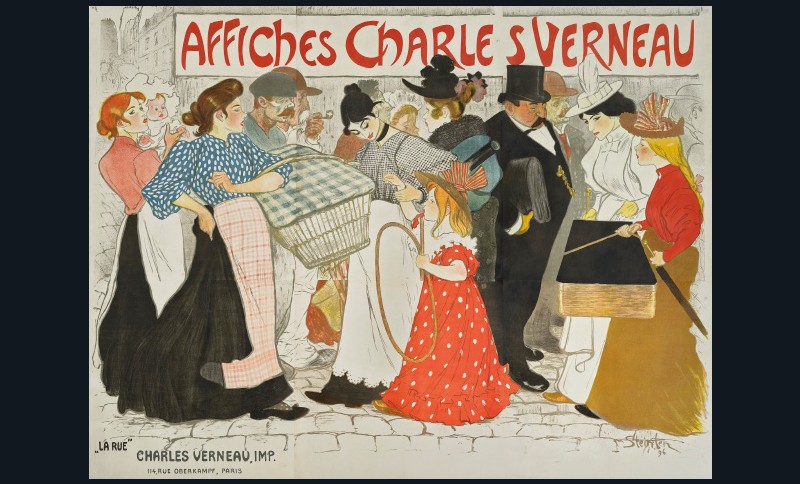

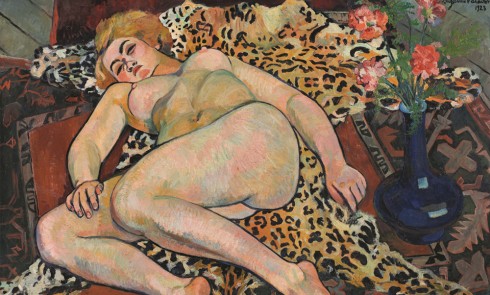

Les commanditaires en concurrence commerciale le sentent bien, l’alliance de la force et de la séduction est le secret de l’impact. Mais à quel dosage ? Le pionnier Jules Chéret l’a trouvé : ses fonds hachurés de couleurs primaires projettent de fines et accortes figures féminines toujours portées par un élan joyeux et voluptueux où s’inscrit la typographie. Les succès constants du père de l’affiche moderne et de ses « chérettes » captivent les peintres, curieux de tâter à leur tour des recettes, en tous domaines, du lithographe. Alors que d’autres se récrient au nom de la protection des mœurs ou du patrimoine historique, l’affiche séduit d’abord le monde de l’art parce qu’elle anime la froide ville hausmannienne. Huysmans se plaît à trouver que celles de Chéret « déséquilibrent, par l’intrusion subite de leur joie, l’immobile monotonie d’un décor pénitentiaire ». L’avant-garde s’en empare, pour le tapage qu’en effet elle y met, pour la manne aussi qu’elle promet, mais surtout pour les nouvelles expérimentations qu’elle permet : larges aplats chromatiques, effets d’empreinte, stylisation poussée, contrastes heurtés, cadrages insolites. Les nabis Vuillard, Bonnard, Denis ou Ibels y rencontrent un écho au synthétisme de leurs compositions japonisantes. Lautrec s’impose en maître de l’effet-choc : « Chaque affiche nouvelle fut le coup de poing qu’il fallait qu’elle fut », dira son ami Natanson, directeur de la Revue blanche*.

Car l’affiche offre aussi la radicalité d’un trait qu’on peut pousser avec une certaine virulence assumée. C’est le cas dans la caricature, la satire politique, la revendication sociale ou identitaire, mais cette ressource va nourrir une rhétorique visuelle combinant esthétique et puissance. Promise à un grand avenir, elle est déjà très prisée des tenants d’une publicité agressive dont est spécialiste Henri Jossot qui, plus extrême que Lautrec, explique aux annonceurs que « l’affiche, sur le mur, doit hurler, elle doit violenter les regards du passant », ce qu’en 1897 lui permet l’imprimeur Camis avec ses inédits tirages en un seul morceau au format spectaculaire de 260 par 190 cm. Par cette échelle qui est celle de la ville comme par la multiplicité de supports plus réduits mais omniprésents, la rue devient un lieu d’exposition offert au plus grand nombre, la cimaise d’un « art pour tous » dont l’idée pointe en Europe. De fait, à défaut d’atteindre ce noble idéal, l’affiche participe à la diffusion d’une culture de masse qui brasse des références communes, décloisonne l’information, popularise l’accès à des aspirations partagées, égaie le quotidien. Mais conditionne aussi des représentions où s’ancrent de tenaces préjugés, stéréotypes discriminants, caricatures essentialisantes, messages à double face que certains hommes-sandwichs n’hésitent pas à lancer encore aujourd’hui dans l’espace public.

Très équilibré, ce diorama complet de l’âge d’or de l’affiche n’occulte aucun de ses usages orientés tout en faisant la part belle à cet inventif langage mural qui, pétillant avec Chéret, Bonnard et Vallotton, percutant avec Lautrec et Steinlen, frondeur avec Jossot et Dufau, théâtral avec Mucha**, entraîne la mécanique de la vie parisienne. Derrière ses ressorts apparaissent ici ceux du graphisme publicitaire, immuables pour qui connaît son métier : attractivité, lisibilité, mémorisation. Avec bonheur, les grands affichistes suivants, Cappiello, Cassandre, Paul Colin les ont repris et perpétués. Puis Raymond Hains et Jacques Villeglé vont se saisir créativement du matériau affiche et les street artistes renouveler l’art dans la rue. Les murs de la ville sont un inépuisable palimpseste.

*Lire Id du 14 mars 2018.

** Lire Id du 31 octobre 2018.

L’ART EST DANS LA RUE

Exposition au Musée d’Orsay

Jusqu’au 6 juillet

Commentaires