Foi d’animal, quelle nature !

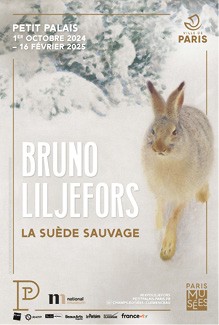

Descendu de ses forêts de Suède pour voir celle de Fontainebleau et la colonie de peintres nordiques de Grez-sous-Loing, Bruno Liljefors remonte définitivement en 1884 auprès de ses arbres, et même dans ses arbres. Car c’est en se fondant en acrobate parmi leurs frondaisons qu’il se fait oublier des hôtes de ces bois et les surprend au naturel, dans les jeux gracieux ou cruels des renardeaux, martres, tétras, balbuzards et autres rapaces. Ce qu’il saisit au vol c’est la vie sauvage telle qu’elle est : une coexistence pacifique jusqu’à l’heure du repas, des conflits de territoires et des rivalités sexuelles où là ça ne rigole plus. Manger ou être mangé, dominer ou se soumettre, le struggle for life de la neige est aussi simple que la loi de la jungle. Écho d’une lecture darwinienne du vivant, ses observations illustrent une perception globale des écosystèmes forestiers, où tout se tient entre habitat nourricier et mimétisme adaptatif qui en copie les couleurs et motifs, gages d’invisibilité. De par sa position à des hauteurs parfois considérables, ses vues plongeantes tendent à mettre tout à plat, effaçant les profondeurs et périphéries. Mais elles se révèlent aussi propices à son goût des cadrages asymétriques aux lignes d’horizon très relevées sinon absentes, ainsi qu’à une narration éclatée entre plusieurs tableaux de formats originaux, distincts et rapprochés afin de former une composition dont le regard reconstitue le sens. C’est là le procédé dit harimaze, venu d’un Japon que découvre alors l’Europe et dont le superbe pinceau de neige et d’ors de Liljefors retient volontiers les graciles chatoiements, quoiqu’il s’en défende avec l’innocence feinte du chat surpris plumes aux dents.

Bruno Liljefors – La Suède sauvage

Bruno Liljefors – La Suède sauvage

Petit Palais, Paris 8e

Dernières, jusqu’au 16 février

petitpalais.paris.fr

Entrelacs de soie et de soi dans l’art moderne

Pour l’Occident, les scintillances des soies peintes, des nacres irisées, des boiseries vernies et des laques poudrées d’or, d’argent, de cuivre ont acquis un prestige pluriséculaire, né dans le pas des caravanes et le sillage de Compagnies des Indes convoyeuses de trésors. Mais pour le Pays du Soleil Levant, le Céleste Empire ou le Vietnam Pays du Dragon, il s’agit là d’arts millénaires, d’une culture ancestrale dont le monde entier leur reconnaît du reste l’apanage, dans les faits autant que dans l’imaginaire qui s’y attache. Le respect de cette primauté est tel que tous les mouvements artistiques qui s’en sont inspirés, sans prétendre les copier, attestent de l’influence reçue par l’adoption de leurs traits originaux : cadrages, jeux de brillance et de mat, rapports entre vides et masses, effets d’estompe.

Mais l’échange d’influences s’est opéré aussi dans l’autre sens, d’Ouest en Est, notamment à travers les liens entre des écoles d’art de ces deux pôles. De quelle façon et pour quelle production, c’est ce qu’illustre le Musée Cernuschi par le biais exemplaire de sa très belle rétrospective, des Années 20 à la fin du siècle, de trois renommés peintres Vietnamiens.

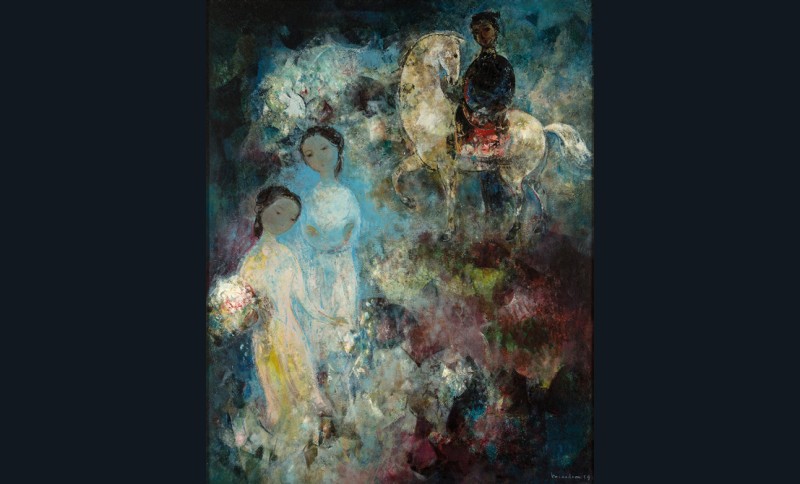

Amis, Lê Phô, Mai-Thu et Vu Cao Dam ont en commun une trajectoire qui les mène de leur formation à Hanoï à une carrière en France dont les débuts coïncident avec les Expositions Coloniale de 1931 et Universelle de 1937 qui, mettant en valeur l’Indochine de l’époque, offrent reconnaissance et marché à ce qu’on nomme alors la nouvelle école indochinoise. Ce soutien à leur art, très mérité en soi, n’est pas sans ambiguïté : ce qu’on veut saluer aussi à travers leur talent, c’est la qualité de l’institution qui les a formés, cette École des beaux-arts de Hanoï créée en 1925 par le peintre Victor Tardieu avec l’appui d’artistes et intellectuels vietnamiens quoique sur fond de propagande coloniale soucieuse d’affirmer l’excellence de sa politique éducative. Il y a un intérêt idéologique à former cette jeune génération aux techniques occidentales, ce qui passe par l’assimilation des codes de l’art européen et même de la notion d’artiste, alors étrangère à des créateurs que leur pays considérait plutôt comme artisans. Toutefois, la mission officiellement assignée aux étudiants demeure de conserver l’héritage culturel de l’Asie orientale, en restant fidèles à ses techniques, matières et supports – soie, laque et vernis, paravents, toiles et panneaux décoratifs – mais en les mettant au goût du jour par une synthèse originale célébrant à la fois un renouveau des traditions et une entrée dans l’art moderne. Dans les faits, ils s’ajustent surtout à la tendance Art-Déco et à une demande française de peinture sur soie, perçue comme traditionnelle alors que sa pratique vietnamienne, marouflée sur carton, date tout au plus de 1926 : l’École des beaux-arts de Hanoï vient de la mettre au point en combinant diverses manières asiatiques, comme elle le fait pour une laque réinventée d’après des influences chinoises ou japonaises, avec le même souci d’orientation Art-Déco.

Arrivés à Paris, les trois amis retiennent la leçon et se consacrent exclusivement à cette peinture sur soie qui assure clientèle et revenus. Dans le cosmopolitisme ambiant, nul ne leur fait grief de donner la main à un entre-deux Orient-Occident quelque peu fabriqué. Sous leurs brosses réapparaissent cependant, par-delà des fleurs convenues, les racines plus authentiques et profondes de leur culture et de la poésie qui en nimbe les thèmes classiques, tels que ceux du Roman de Kiêu, chef-d’œuvre de la littérature vietnamienne. La grâce des chastes jeunes filles parées de vertus, la noble prestance de leurs chevaliers servants aux sentiments élevés, il y a là motifs à broder à l’infini et toujours plus finement. De la soie, médium privilégié, ils glissent peu à peu vers un retour à l’huile de leurs débuts et à la laque, fixant dans ses subtiles plaques sensibles la superposition des impressions, le recouvrement des émotions nées de leur exil et de l’écho des souffrances de leur pays. Ils n’en témoignent le plus souvent qu’à bas bruit, dans les sourdes profondeurs d’une mélancolie enfouie sous le souriant éclat de feuillages dorés et argentés, mais donnent aussi à voir, parfois, la muette désolation d’une mère devant son enfant retrouvé sans vie. Cette persévérance dans l’adversité, très ancrée dans la culture confucéenne du Vietnam, Mai-Thu, grand peintre des tendresses filiales, a su dans un tableau saisissant l’allier à la force d’un inconditionnel amour maternel dont la beauté rayonnante sublime le drame. Travail sur soi, cet exutoire intime parle à tous.

Lê Phô, Mai-Thu, Vu Cao Dam – Pionniers de l’art moderne vietnamien en France

Lê Phô, Mai-Thu, Vu Cao Dam – Pionniers de l’art moderne vietnamien en France

Musée Cernuschi, Paris 8e

Prolongé jusqu’au 4 mai

Vagues à l’âme de vagabonds

« On nous appelle les forains, la route est notre domicile », chantent les baladins de Demy. Le forain, du latin foris, en dehors, c’est d’abord celui qui se tient à l’extérieur ou en arrive. N’étant pas du coin, on s’en méfie, mais venant des quatre coins du monde, il intéresse. Étranger aux usages du lieu, il apporte les siens, qu’il peut donner en spectacle instructif ou divertissant avant de repartir ailleurs voir s’il y est. On ne le retient pas mais on l’attend de villes en villages, comme convenu depuis la nuit des temps. Au matin ne flottera plus sur le rond de sable désert que le souvenir ébloui de danses enflammées, de vertigineuses acrobaties, de jongleries stupéfiantes, de mystifiants tours d’adresse, d’hilarantes pitreries. Ainsi va le cirque et passe son chemin, dans son cortège étrange de lumières, de musique, de costumes chamarrés, d’animaux savants ou effrayants dont le grondement sauvage roule et s’éteint à l’horizon. On s’ébroue, se console : qui dit cirque dit cycle, ils reviendront trouer la monotonie des jours – et la troubler aussi un peu – ces gens qui ne sont pas d’ici. D’abord, parce que leurs origines remontent de toute éternité aux pays les plus lointains, Chine, Inde, Égypte et qu’aux yeux du commun leur identité même demeure insaisissable ; indifférent à leurs différences, il les nomme selon le temps et le pays bohémiens, gypsies, gitans, romanichels, manouches, gens du voyage ou camminanti, ceux qui cheminent. Ensuite, parce que n’être pas d’ici dit bien qu’ils n’ont pas lieu d’y être, ces sans feu ni lieu. Si l’événement du cirque a lieu, dans un certain temps, il reste matériellement un non-lieu. La cité ne lui fait place que temporairement, son essence c’est le déplacement, l’itinérance. L’éphémère de sa tenue, le mouvement de ses numéros enchaînés, sa magie déréalisante, tout concourt autant que sa mobilité à créer une image globalement cinétique. Aussi bien le théâtre fait-il depuis toujours partie de ses bagages et voyages, avec ses tréteaux et ses bateleurs dont la verve, un instant, détruit les barrières, abolit les frontières, crée du lien.

Ce sont ces liens, ces cultures brassées dans le mouvant, ces rencontres d’arts d’ailleurs que Macha Makeïeff met en scène dans son exposition au Mucem de Marseille, dont elle a longtemps dirigé le Théâtre de la Criée. Animée d’autant de sensibilité que de fantaisie, son hommage aux saltimbanques offre une déambulation pleine de surprises entre œuvres d’art qui les dépeignent et décors, costumes, accessoires, objets clinquants ou pauvres qui accompagnent leur vie nomade, sans en oublier les cahots : triomphes d’un soir, drames d’un autre, masqués sous le sourire obligé, roulés dans le tambour et la farine du clown. Car des richesses du Mucem et des prêts d’autres musées elle a tiré un joyeux bric-à-brac de gloires oubliées et d’attractions passées, de roulottes, malles et loges qui déballent les promesses de l’avant sans cacher l’égarement de l’après, ce moment où il faut remballer, « ce vide de l’âme, cette forme d’exil, de perdition », émouvante déroute de celui qui doit reprendre route après la parenthèse enchantée où il a posé son sac pour l’ouvrir aux autres. « Le forain raconte dedans et dehors, bricole l’intime et la place publique », observe-t-elle. « Une fois le spectacle fini, défait, le plateau vide, quelle dérive… » Touchant le cœur de son sujet et le nôtre, sa poésie généreuse s’emploie à coudre en habit d’Arlequin les disparates entre désir et dérision, territoire et transitoire. Quand le rideau retombe et qu’au sortir on regarde la mer, éternelle porteuse de diversité, la pensée s’étend à d’autres personnes dites déplacées qu’elle roule et refoule, en quête d’un ancrage, même en rade foraine.

En piste ! Clowns, pitres et saltimbanques

En piste ! Clowns, pitres et saltimbanques

Exposition de Macha Makeïeff

Mucem de Marseille

Jusqu’au 12 mai

Commentaires