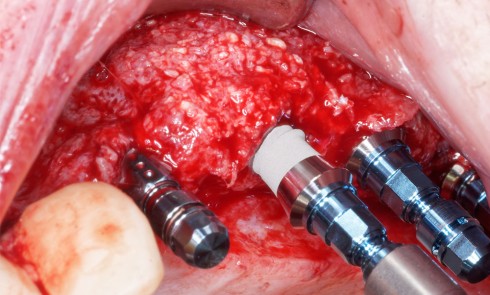

Les pertes de substance maxillaires d’étiologies carcinologiques représentent des réhabilitations orales complexes à réaliser. Elles sont la conséquence de chirurgies d’exérèse affectant les tissus muqueux et/ou osseux pouvant entraîner des communications bucco-nasales, bucco- sinusiennes ou encore bucco-naso-sinusiennes.

Il en résulte des troubles fonctionnels, lors de la phonation (engendrés par une perte d’étanchéité entre la cavité buccale et la cavité sinusienne ou nasale), la déglutition ou encore la mastication. Il est possible de constater également des troubles psychologiques, parfois sévères, entraînant une altération physique, ce qui isole souvent ces patients [1].

Selon la forme de la cavité issue de la perte de substance, la prothèse obturatrice peut avoir une rétention et une stabilisation satisfaisantes, lui permettant d’offrir un résultat esthétique et fonctionnel acceptable chez les patients dentés [1].

Ces prothèses sont réalisées chez des patients non éligibles à une fermeture chirurgicale de par la taille et l’étendue de leur lésion, l’état des tissus environnants ou encore la récurrence de la lésion maligne ainsi que leurs âges et facteurs de comorbidités. [2,3]. Grâce à elles, le patient retrouve des fonctions orales, un aspect esthétique et un bénéfice psychologique convenables dans un laps de temps réduit [2-4]. De plus, leur amovibilité permet, au praticien, un contrôle aisé des limites de l’exérèse et de la qualité de cicatrisation [5].

Cependant, ces prothèses présentent aussi des inconvénients, lors de la réalisation de certaines étapes prothétiques et à propos de leur stabilité ou rétention en cas de pertes de substance importantes. En effet, en présence de larges défauts où peu de dents sont maintenues sur l’arcade et où les tissus de soutien sont limités, la prothèse obturatrice est volumineuse, donc lourde, diminuant sa stabilité et sa rétention…