Physiopathologie des OCN et similitudes avec certaines maladies ostéocondensantes

Il existe différentes maladies osseuses d’origine génétique caractérisées par une ostéosclérose (c’est-à-dire une hyperdensité osseuse), telles que l’ostéopétrose et la pycnodysostose. Les mécanismes physiopathologiques impliqués dans ces pathologies sont à l’origine de diverses manifestations, comme une petite taille (fig. 1) ou une fragilité osseuse accrue. Elles peuvent également avoir des répercussions au niveau de l’os maxillaire ou mandibulaire : on parle alors d’osétomyélite. L’ostéopétrose et la pycnodysostose sont des maladies génétiques rares dont la physiopathologie repose sur un mécanisme cellulaire commun aux médicaments antirésorbeurs osseux, puisqu’il implique les ostéoclastes. L’activité des ostéoclastes est étroitement régulée par la voie de signalisation RANK/RANKL/OPG. Une diminution du RANKL, ou une augmentation de l’OPG, entraîne une diminution de la résorption osseuse. La cathepsine K (CTSK) a également été identifiée comme marqueur de l’activité ostéoclastique. L’altération de ces voies de signalisation de l’activité ostéoclastique peut être en rapport avec une perte de fonction d’origine génétique (ostéopétrose, pycnodysostose) ou bien résulter d’une inhibition médicamenteuse (antirésorbeur osseux).

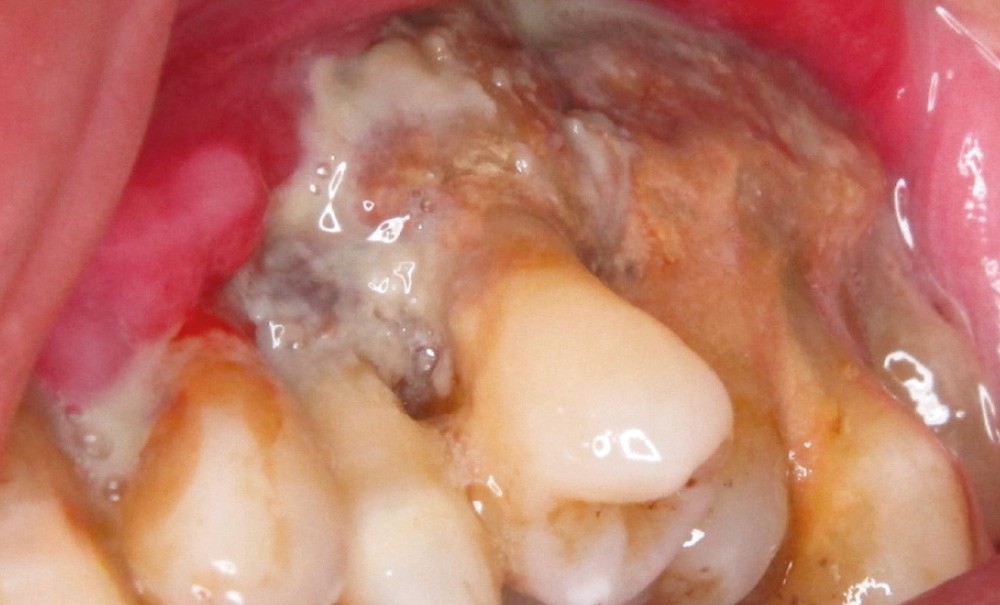

Les OCN

La physiopathologie des OCN liées aux antirésorbeurs osseux n’est pas encore complètement élucidée. Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer la localisation exclusive de l’OCN aux os maxillaires et mandibulaires. La diminution du remodelage osseux par inhibition de la résorption osseuse assurée par les ostéoclastes est le premier mécanisme évoqué. En effet, les bisphosphonates (BP) inhibent la résorption osseuse en induisant l’apoptose des ostéoclastes matures, et le dénosumab agit en empêchant la formation d’ostéoclastes…