Le remplacement des dents manquantes à l’aide de prothèses implantaires, fixes ou amovibles, est considéré comme une option thérapeutique fiable. Les prothèses implantaires permettent non seulement d’améliorer l’esthétique du sourire et la phonation, mais augmentent également les capacités masticatoires, notamment chez le patient édenté complet [1].

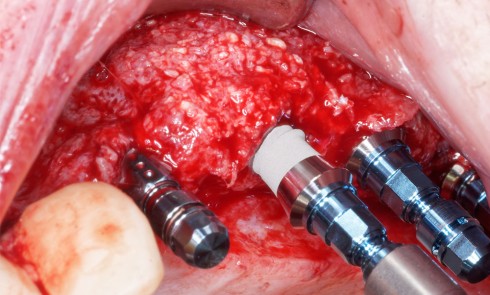

Cependant, malgré des taux de succès élevés, deux catégories de complications peuvent survenir après une thérapeutique implantaire : les complications biologiques, en rapport avec les tissus péri-implantaires (perte osseuse, récession, maladies inflammatoires péri-implantaires…), et les complications techniques, qui désignent les dommages mécaniques au niveau des implants et des composants prothétiques (fracture de matériau cosmétique, dévissage, perte de rétention des restaurations scellées, fracture de vis…) [2-4].

Pour éviter la survenue de telles complications, toute thérapeutique implantaire nécessite une planification minutieuse, une rigueur dans la réalisation prothétique mais également un engagement du patient afin de maintenir un résultat à long terme. Les prothèses implantaires d’usage nécessitent un suivi, des ajustements de l’occlusion, le remplacement ou la remise en état des composants prothétiques usés afin de prévenir toute complication biologique ou mécanique.

Il est donc important d’informer le patient dès l’élaboration du plan de traitement de la nécessité d’organiser un protocole de maintenance à moyen et long terme, ainsi que du coût supplémentaire lié à cet entretien [4,5].

Concernant la fréquence des séances de maintenance, aucun consensus n’a été établi. Néanmoins, plusieurs auteurs recommandent de mettre en place une séance de contrôle tous les trois mois la première année, puis tous les six mois dans le cadre d’un suivi à vie.

Pour les patients présentant un risque plus élevé en fonction de leur…