Force et contrainte

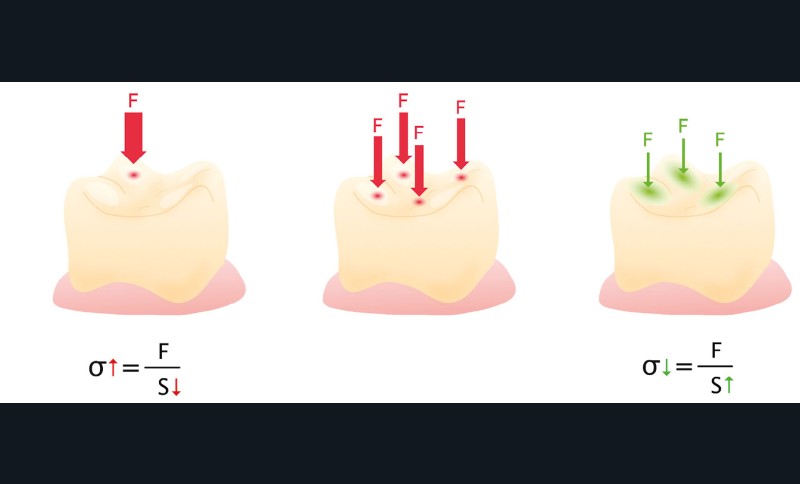

Rappelons tout d’abord une donnée applicable à toutes les restaurations. Les conséquences des sollicitations occlusales dépendent certes de l’intensité (F) de la force, mais surtout des contraintes mécaniques que supporte la prothèse. Ces contraintes, exprimées en MPa, correspondent aux forces internes mesurées localement, en tout point de la restauration. Lorsque la prothèse est uniquement sollicitée en traction ou compression, la contrainte s se calcule de la manière suivante : s = F/S

où F est la force appliquée en Newton et S la section résistante en mm2.

Application clinique

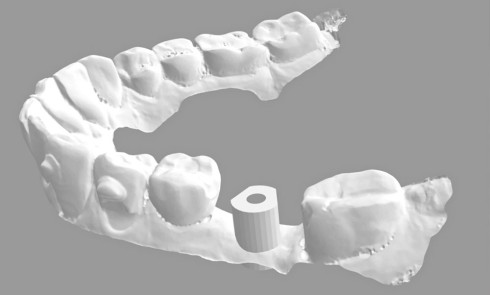

Pour limiter l’intensité (la force F) des contacts, il faut veiller à obtenir une occlusion répartie sur le maximum de contacts occlusaux sur l’ensemble des arcades. Pour limiter la contrainte (F/S), il est possible de réaliser des surfaces de contacts occlusales (fig. 1) plutôt que des points de contact.

Biomécanique des bridges à 2 piliers

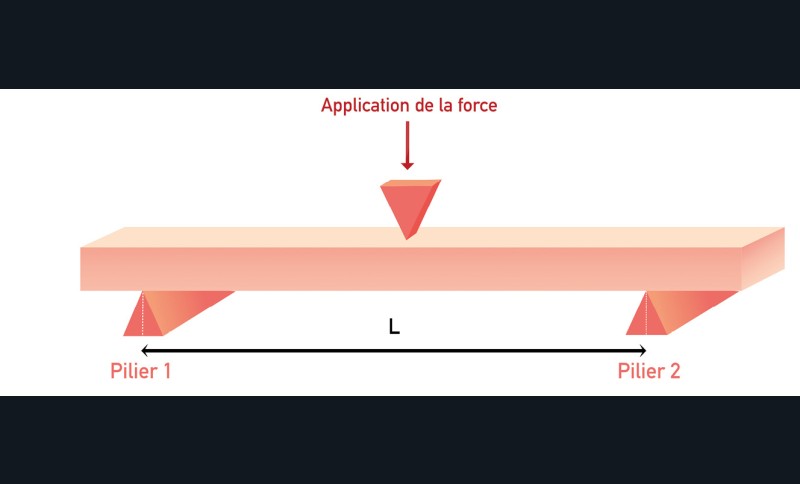

Afin de bien comprendre la biomécanique des bridges cantilever, nous allons rappeler les éléments de base de biomécanique des bridges traditionnels à 2 piliers.

La sollicitation en flexion

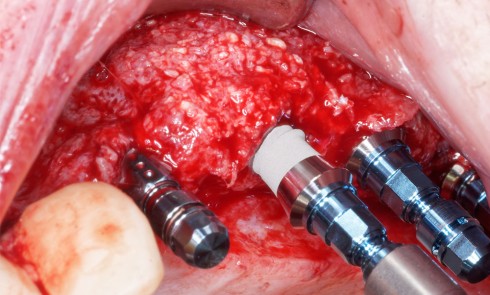

Un bridge traditionnel à 2 piliers peut être modélisé par une poutre simple à 2 extrémités fixes soumises à un test de flexion 3 points (les 2 piliers et le point d’application de la force) lors de la mastication (fig. 2).

Application clinique

On utilise souvent la valeur de résistance en flexion lorsqu’on évalue la possibilité de réaliser des bridges (norme ISO 6872-2008) comme le rappellent Miyazaki et al. [2]. Il est notamment stipulé que pour l’infrastructure d’un bridge postérieur, le matériau doit présenter au minimum une résistance en flexion de 500 MPa. Ce qui implique d’emblée la zircone et exclut les céramiques au disilicate de lithium (< 500 MPa). D’ailleurs, dans un modèle in silico d’éléments…