Le traitement implantaire de l’édenté total a beaucoup évolué durant ces quarante dernières années. N’oublions pas que le concept d’ostéointégration développé par le Professeur PI Brånemark en 1980 était, au départ, uniquement destiné aux édentés totaux mandibulaires afin de leur redonner une efficacité masticatoire grâce au bridge sur pilotis [1].

Plus tard, lors de la conférence de consensus de l’université de Mac Gill, il a été préconisé de proposer en première intention, à tous les patients édentés mandibulaires, la mise en place de deux implants symphysaires [2]. Enfin, l’ère de l’extraction/implantation immédiate avec mise en charge immédiate est arrivée, ainsi que le développement de la CFAO.

Très vite, la prothèse amovible complète supra-implantaire (PACSI), offrant un complément de rétention à une prothèse complète, a été opposée à la prothèse fixée implanto-portée qui est aujourd’hui le plus souvent transvissée.

Parallèlement à ces deux voies de traitement implantaire de l’édenté complet, le concept Syncone (devenu récemment Conus) offre aux patients les avantages de la PACSI avec quasiment le confort d’un bridge transvissé.

Présentation et historique du concept

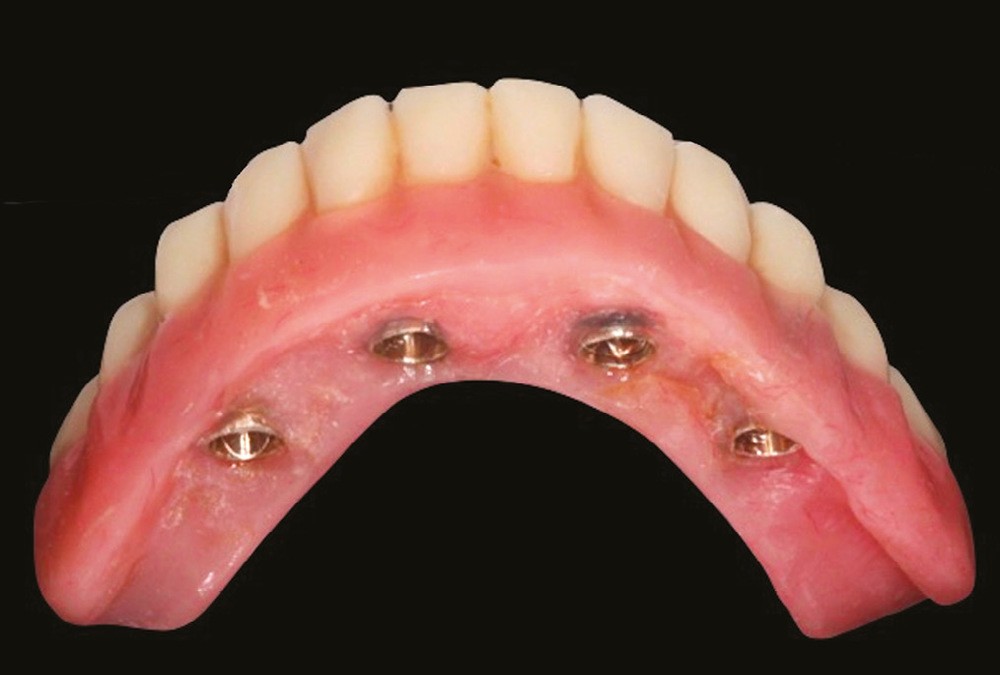

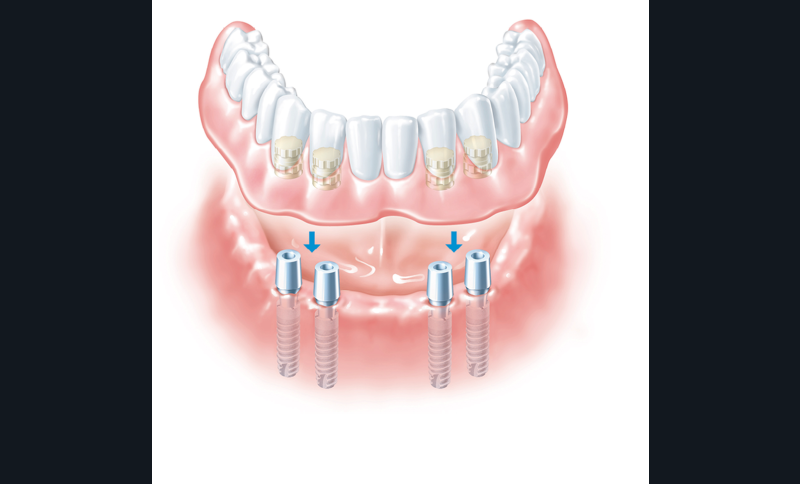

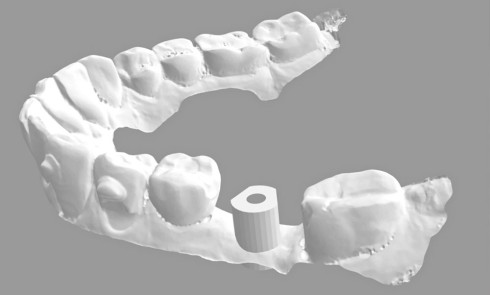

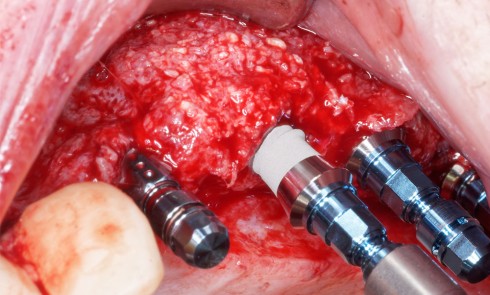

En s’inspirant de la prothèse amovible retenue par friction sur piliers télescopiques (très développée en Allemagne), May et Romanos présentent les premiers cas de Syncone dès 2001 [3]. Le concept est assez simple : il s’agit de placer quatre implants à la mandibule et six implants au maxillaire. Des piliers de conicité 4° ou 6° sont mis en place sur ces implants et parallélisés entre eux. Ces piliers sont destinés à supporter une prothèse amovible dont l’intrados contient des coiffes femelles en or (fig. 1).

À la différence de la PACSI, il s’agit d’une prothèse totalement implanto-portée et non muco-portée dont la rétention, la sustentation et la stabilisation sont…