Ce premier article fait le point sur les indications de ces restaurations car, si nous n’hésitons pas

à réaliser des composites directs dans les cavités réduites et des restaurations indirectes dans les cavités volumineuses, le choix est souvent plus délicat dans les cavités de volume moyen où les deux options thérapeutiques trouvent souvent leurs arguments respectifs. Dans le prochain numéro, nous nous intéresserons aux indications de conservation ou de recouvrement des parois résiduelles.

Nous disposons de deux approches pour rétablir l’intégrité biologique, mécanique et esthétique d’une dent délabrée : l’approche directe ou indirecte.

Rien n’est clairement tranché quant à ce choix [1-6] car quatre récentes méta-analyses bibliographiques confirment qu’il n’y a pas de différence de longévité entre les restaurations en composite directes et indirectes, indépendamment du matériau et de la dent restaurée [2, 3, 5, 6]. Les figures 1 à 6 présentent une situation clinique avec des pertes de substance de volume moyen restaurées en méthode directe. Nous allons essayer de justifier le passage de la technique directe à la technique indirecte qui fait intervenir un grand nombre de paramètres [7, 8].

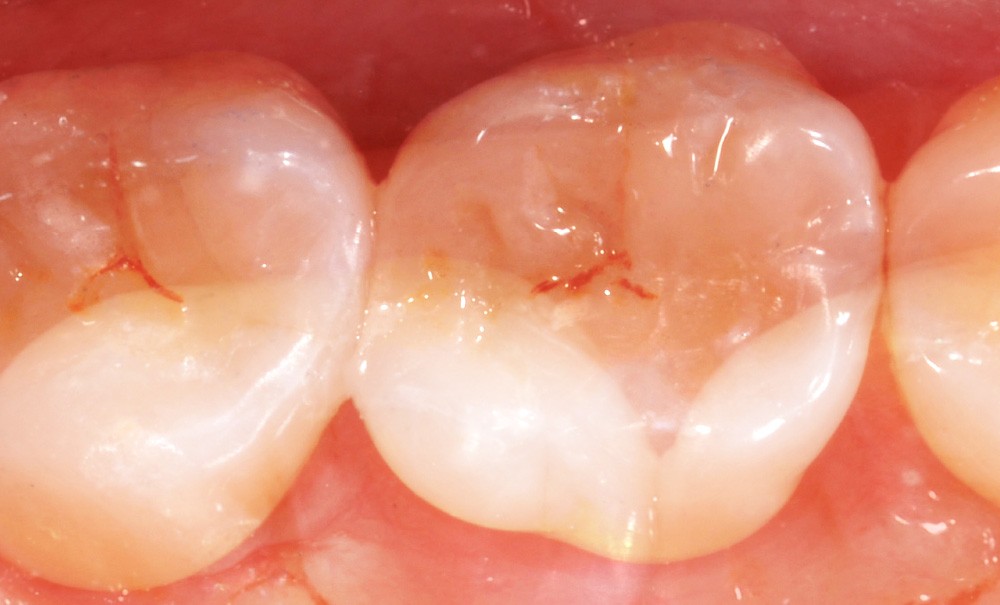

1. Chez une patiente de 35 ans, ces deux anciennes obturations infiltrées et fracturées doivent être déposées. Le choix thérapeutique entre restaurations directes ou indirectes se fera après une analyse préalable : – du volume tissulaire à restaurer (plus le volume de matériau nécessaire à la restauration d’une cavité est important, plus la contraction de prise du composite sera forte). Dans ce cas, le volume à restaurer semble moyen ; – de la persistance de la vitalité pulpaire (une approche indirecte avec recouvrement cuspidien est généralement préconisée pour les dents dévitalisées pour limiter le risque de fracture radiculaire). Dans…

1. Chez une patiente de 35 ans, ces deux anciennes obturations infiltrées et fracturées doivent être déposées. Le choix thérapeutique entre restaurations directes ou indirectes se fera après une analyse préalable : – du volume tissulaire à restaurer (plus le volume de matériau nécessaire à la restauration d’une cavité est important, plus la contraction de prise du composite sera forte). Dans ce cas, le volume à restaurer semble moyen ; – de la persistance de la vitalité pulpaire (une approche indirecte avec recouvrement cuspidien est généralement préconisée pour les dents dévitalisées pour limiter le risque de fracture radiculaire). Dans…