Principe de fonctionnement d’un scanner intraoral

En simplifiant quelque peu, on peut dire que le principe de fonctionnement d’un scanner intraoral réside dans l’émission, par la caméra, de faisceaux lumineux en direction de la zone à enregistrer. Ces faisceaux, lors de leur rencontre avec la zone, sont déviés de façon plus ou moins importante en fonction de sa forme géométrique.

La caméra, grâce à ses miroirs intégrés, recueille, après réflexion sur la surface, l’ensemble des faisceaux déviés.

Le logiciel de la caméra, après calcul de l’ensemble des déviations, élabore la forme 3D de la situation clinique.

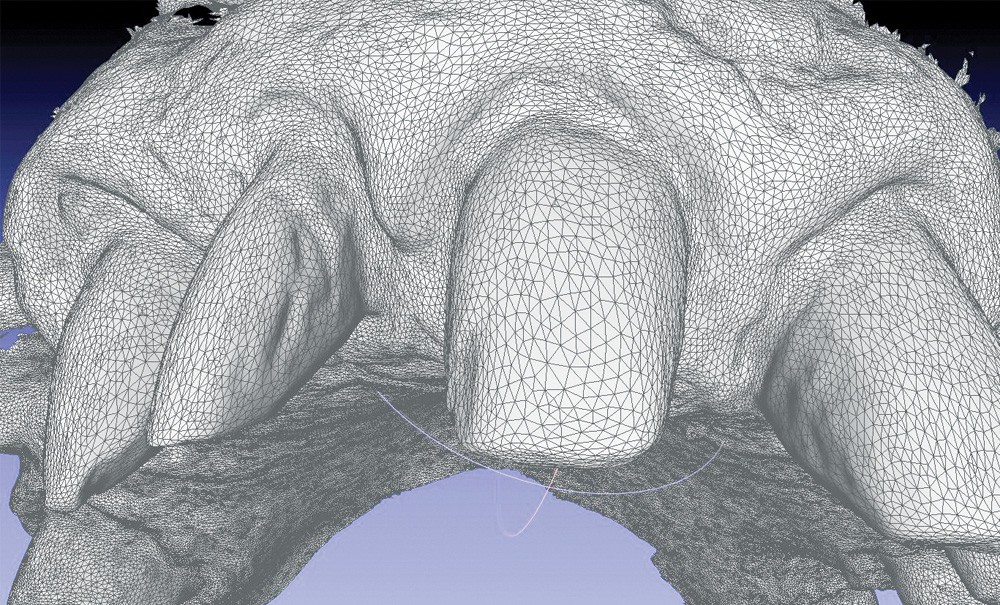

Ainsi se contruit l’empreinte numérique (fig. 1).

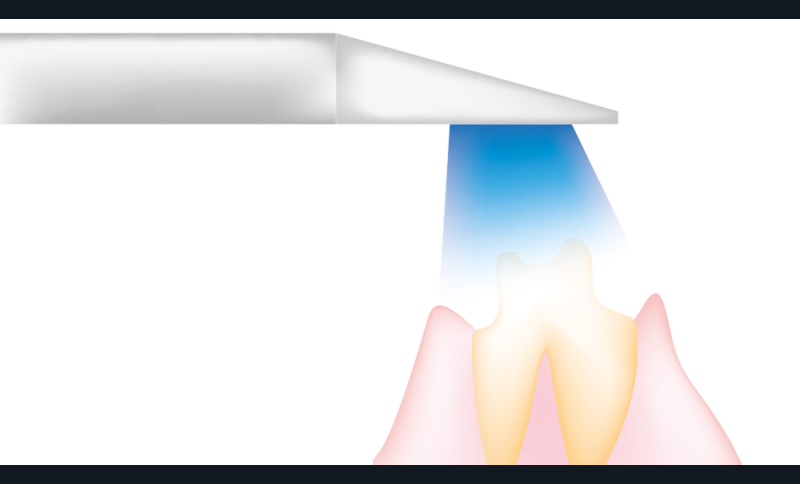

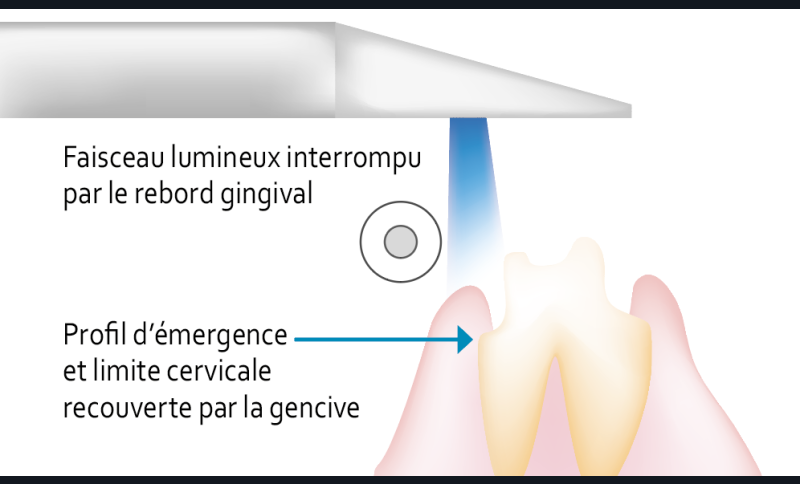

A l’instar de l’empreinte analogique et de la déflection mécanique des tissus mous par le silicone lors de l’insertion, l’empreinte optique n’enregistre que la forme présente dans l’axe de ses faisceaux lumineux.

Un retour de gencive ou un saignement intempestif sont ainsi la cause immédiate d’un mauvais enregistrement des zones d’intérêt (fig. 2). La mise en condition gingivale est donc le prérequis indispensable pour l’obtention d’une empreinte numérique de qualité.

Mise en condition gingivale

Cette préparation gingivale a deux objectifs :

- assurer l’asséchement du sulcus afin d’éviter les remontées de fluide diminuant la précision de l’empreinte ;

- assurer l’ouverture du sillon gingival afin d’éviter tout interposition de la gencive entre la source lumineuse de la caméra et la limite cervicale à enregistrer.

L’asséchement du sulcus est obtenu par insertion d’un cordonnet de PTFE (ou Téflon), imperméabilisant bien connu en plomberie, de longueur variable en fonction de la dent.

Au préalable, une bande de Téflon est découpée à la longueur souhaitée (fig. 3a), avant de la rouler entre les doigts afin de la transformer en cordonnet (fig. 3b).

Plus cette…