L’exercice physique (ou APS, pour activité physique et sportive) est reconnu comme ayant une action thérapeutique dans de nombreuses maladies chroniques. Une revue publiée par Pedersen BK et Saltin B met en évidence les multiples bénéfices de l’exercice, qui se doit d’être prescrit de façon systématique tant en prévention primaire qu’en prévention secondaire [1]. Nous verrons si les maladies cardiovasculaires avérées répondent à une activité physique pour orienter leur pronostic vers la stabilité souhaitée.

APS et athérosclérose

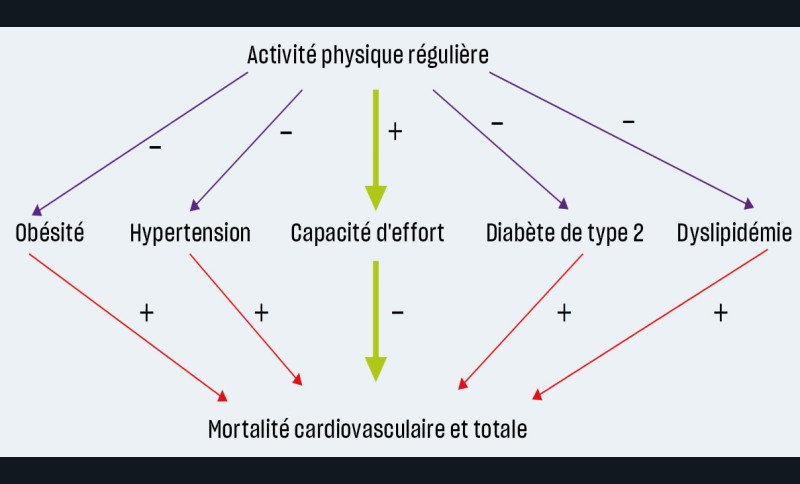

Que l’atteinte soit coronaire ou périphérique, le primum movens est représenté par une dysfonction endothéliale caractérisée par déficit de synthèse de NOS (oxyde nitrique synthase). Ce phénomène est réversible au moins en partie grâce à une activité physique régulière qui favorise le renouvellement des cellules endothéliales (recrutement de cellules endothéliales progénitrices et diminution du stress oxydant). L’amélioration de la capacité d’effort maximale est un facteur pronostique majeur qui agit également favorablement sur les facteurs de risque cardiovasculaire (fig. 1) [2].

J. Myers nous avait déjà démontré en 2002 que toute augmentation de 1 MET (1 MET = 1 équivalent métabolique = 3,5 mL O2/min/kg) équivalait à une diminution de 12 % de la mortalité totale, cela étant d’ailleurs valable aussi bien en prévention primaire qu’en prévention secondaire [3]. Hambrecht R a publié en 2004 une étude randomisant 100 patients adressés pour angioplastie coronarienne (en excluant le tronc commun ou l’interventriculaire proximale), soit pour angioplastie, soit pour un entraînement journalier de 20 minutes sur vélo. Le groupe exercice avait une survie sans événement clinique à un an de plus de 18 % [4]. Après cette étude provocante, l’activité physique a trouvé sa place chez les patients après revascularisation. Le bénéfice…