Valeur hors cadre et prix de la baguette

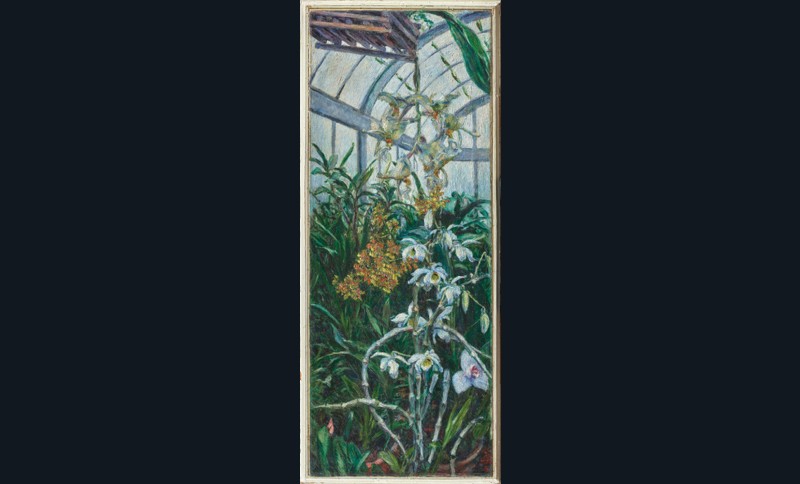

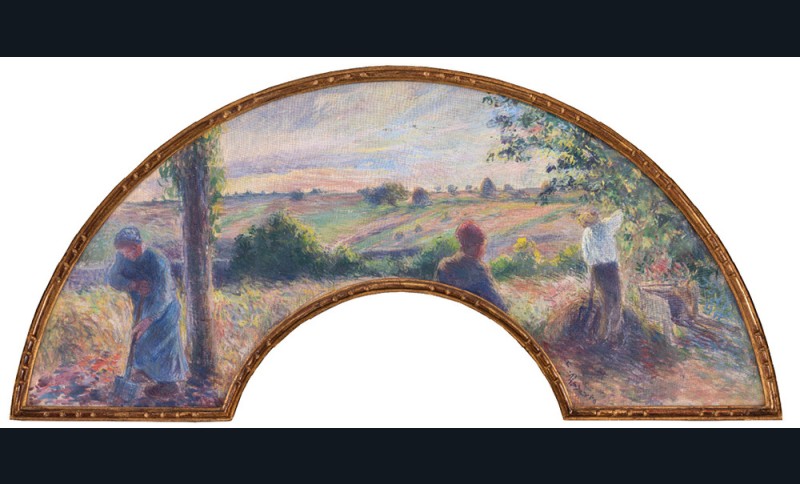

Si une peinture n’a pas sa baguette d’or moulurée et de quoi l’accrocher, ce n’est pas un vrai tableau ; il n’est pas fini et ne vaut donc pas un clou. C’est ce que pense le bourgeois du XIXe siècle, mais le préjugé n’est pas loin de contaminer les plus avisés : l’œuvre du peintre doit s’envisager dans un format qui l’individualise, défini à la fois par le chevalet qui porte le châssis, le cadre qui le reçoit et la juste distance d’appréciation. Tout ce qui outrepasse ces normes et bornes relève de l’art « décoratif », terme longtemps dépréciatif. La peinture n’est pas faite pour décorer, estime Baudelaire qui n’a que mépris pour les « tableaux de salle à manger », sans commune mesure avec les « peintures de cabinet ou de galerie ». Seul Rimbaud ose avouer carrément sa faiblesse pour la « peinture idiote (de) dessus de porte, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaire », qu’il apprécie à contre-courant. Or, voilà que son goût devient brusquement mainstream et que l’art décoratif a le vent en poupe, s’affranchissant du sacro-saint cadre pour s’égailler sur diverses surfaces qu’il a pour mission d’égayer : dessus et panneaux de portes, mur marouflé entre deux fenêtres, céramiques, vases, éventails et bien sûr paravents. Engouement japoniste né après 1850 de l’ouverture du Pays du Soleil Levant, redynamisé par les Nabis à la fin des années 1880 et prélude à l’Art Nouveau, explique une distraite histoire de l’art. La cause est entendue, c’est aussi net que le coup de marteau du commissaire-priseur.

Et les impressionnistes dans tout ça ? C’est une autre histoire, assure-t-on fréquemment pour botter en touche. Minute, pardon ! Au Musée de l’Orangerie, des doigts audacieux se sont levés : ce n’est pas « brusquement » que le public s’est rallié au penchant de Rimbaud…