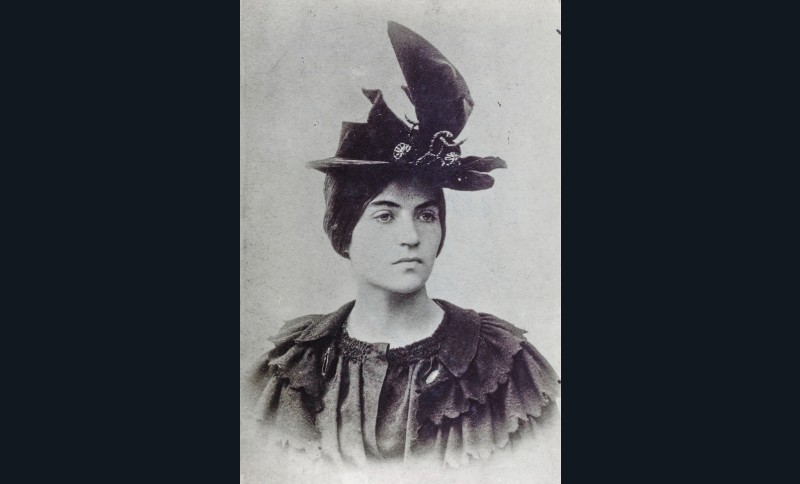

Quand, déjà rompue à divers petits métiers, la Montmartroise de 15 ans fait ses débuts de modèle, c’est qu’elle a failli se rompre le cou, au trapèze. Adieu le cirque, mais l’acrobate sait rebondir avec souplesse de corps et fermeté de caractère. Les peintres ne tardent pas à s’en apercevoir, et non des moindres : Henner, Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec… La jeune Marie-Clémentine Valadon passe d’ateliers en ateliers, un peu de bras en bras aussi, dont ceux très accueillants de Lautrec qui la rebaptise Suzanne puisque, comme celle de la Bible face aux vieillards qui la lorgnent, elle affronte nue le regard de galants plus ou moins verts pour qui elle pose.

Elle pose en effet, mais, introduite dans la place, elle observe aussi. Enfant elle dessinait, voilà qu’elle prend des cours sans trop y penser auprès de maîtres qui ne songent pas davantage à lui en donner. Elle s’imprègne du métier au fil des jours, jusqu’à celui où, encouragée, elle montre ses dessins à Degas. « Vous êtes des nôtres ! », s’écrie-t-il, admiratif de son trait « dur et souple ». Ce style, c’est elle-même : par les deux termes étrangement antagoniques de sa formule, le peintre à l’œil sûr vient d’emblée de dépeindre dans sa toute singularité cette consœur de 18 ans. Aussi, plutôt que de la faire poser, décide-t-il aussitôt de l’aider en lui achetant nombre de dessins puis en l’initiant à la gravure en taille douce et au vernis mou sur sa propre presse.

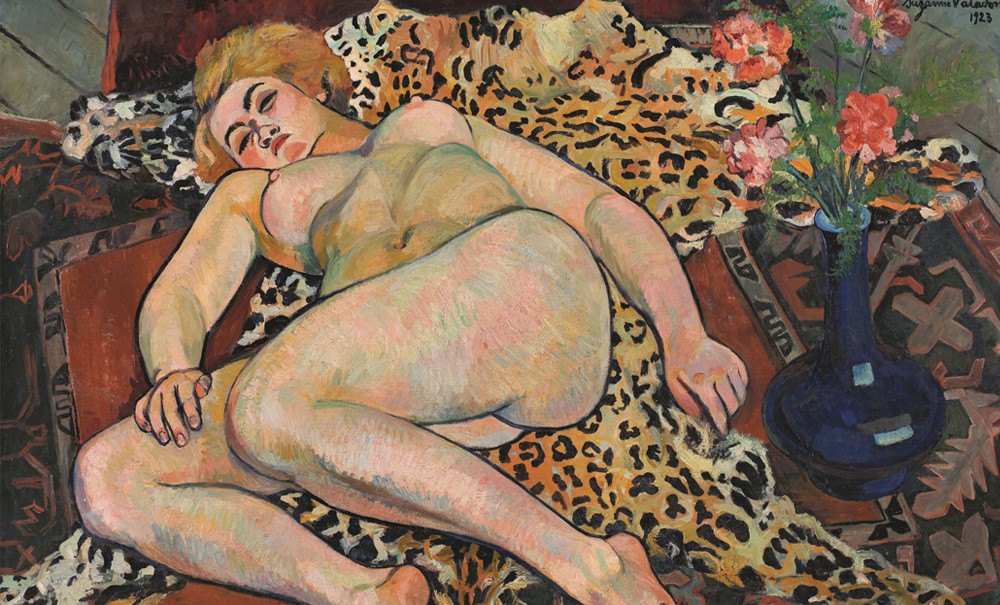

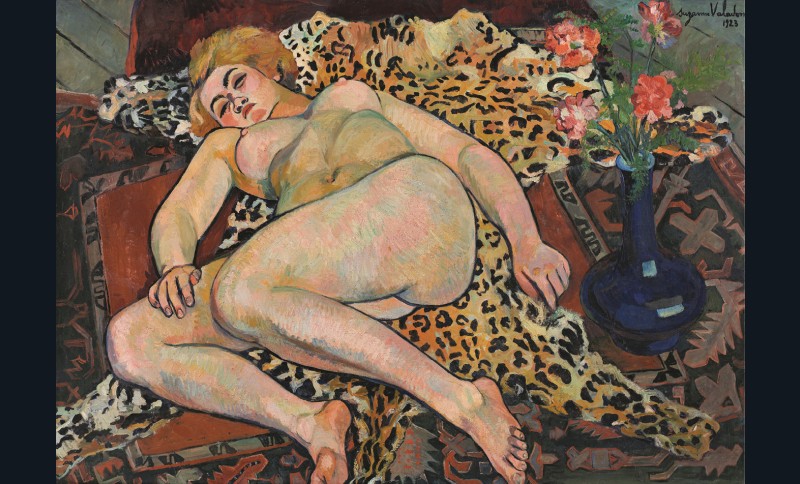

Si l’encourageant Degas lui tend la main, il ne lui la tient pas : elle fait du Suzanne Valadon dès cet âge et à jamais. C’est d’ailleurs le plus frappant de cette rétrospective au Centre Pompidou : du début des années 1880 à la fin des Années 30, son style semble immuable. Souplesse et dureté d’un dessin qui est sa ligne personnelle : tout est là dès le premier jour et traverse l’incroyable succession…