Un père valet et barbier du duc d’Orléans, frère du roi

Son père, Chénier Jacquier, sieur de la Martinière, surnommé Geraudly, étant valet de chambre-barbier de la maison d’Orléans, il approche certainement très tôt le duc, frère du roi Louis XIV. Saint-Simon, dans ses Mémoires [1], rapporte que le souverain « traitait bien ses valets […]. C’était parmi eux qu’il se sentait le plus à son aise et qu’il se communiquait le plus facilement ». Il est bien évident que Monsieur ne se conduit pas différemment. A la base, la tâche de Geraudly père consiste à « peigner [le prince], tant le matin qu’à son coucher, luy faire le poil, nettoyer les dents et l’essuyer aux bains et aux étuves, et après qu’il a joué à la paume » [2]. Il a en charge la toilette de son maître, qui, contrairement à une opinion couramment répandue, est, comme son auguste frère, d’une propreté corporelle rigoureuse, changeant régulièrement sa mise comme sa perruque, dont l’approvisionnement est bien sûr dévolu à Geraudly.

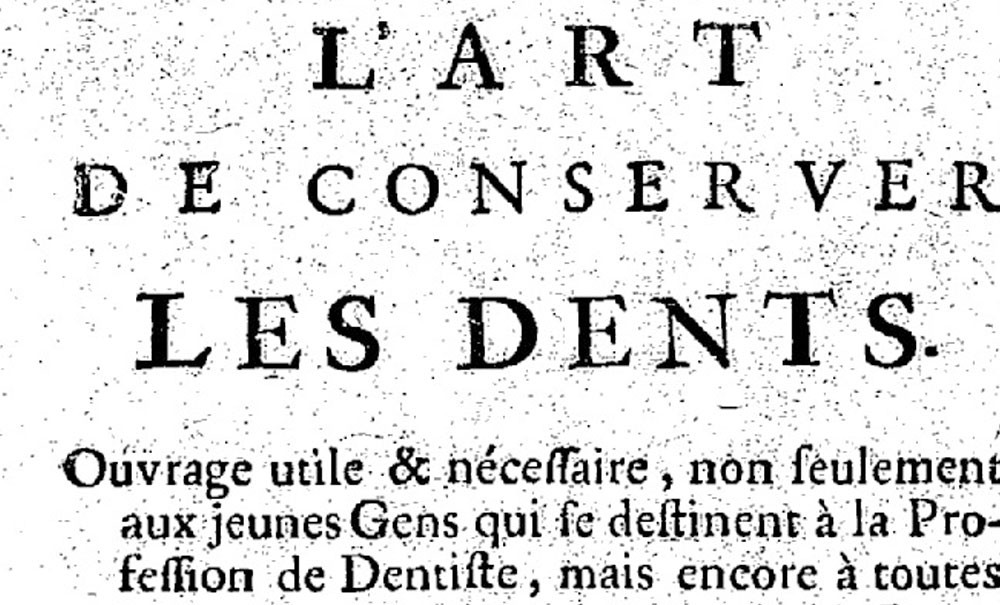

Depuis un arrêt du parlement de Paris d’octobre 1655, l’exercice du barbier s’étend aussi à la chirurgie. Il est donc probable que Geraudly père ait inculqué à son fils Claude les rudiments de sa pratique. Néanmoins, quelques décennies plus tard, différents édits viennent préciser les modalités d’exercice de ces deux professions : celui de novembre 1691 les sépare à nouveau, les barbiers-perruquiers ne se voyant plus reconnaître le droit de pratiquer des interventions, puis ceux de 1699 créent différents corps de praticiens dont l’exercice se limite à une seule partie de la chirurgie. Ainsi apparaissent les oculistes, les herniaires, les lithotomistes et bien sûr les dentistes, dont les aptitudes sont contrôlées par les collèges de chirurgie qui leur décernent le titre d’expert.

Vers une carrière d’officier de la chambre

Claude Jacquier semble avoir été un temps commissionné comme…